二十四节气关于春天的:气候变化与农耕文明的千年对话

- 2025-04-24

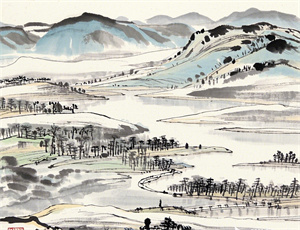

当北半球的阳光开始突破冬季的阴霾,地球公转轨道上的微妙变化催生了中华文明最精妙的时间刻度系统——二十四节气。其中立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气构成的春季时序,不仅记录着自然界的物候变迁,更承载着农耕社会对天地规律的深刻认知。在当代气候变化的背景下,这些起源于黄河流域的古老智慧,正在全球气候异常的时代焕发新的启示价值。

一、天文观测与物候记录的双重维度

二十四节气体系的建立,本质上是古代天文学家与农学家共同完成的系统工程。通过圭表测影确定二分二至,再以平气法划分季节区间,春季节气呈现明显的双重特征:

天文层面:立春时太阳黄经达315°,春分点昼夜均分的确立,为农业生产提供绝对时间坐标

物候层面:雨水节气的獭祭鱼现象、惊蛰时节的桃始华记录,构成动态的生物气候观测网络

这种将固定天文节点与弹性物候标志相结合的设计,使节气系统既保持历法稳定性,又具备适应地域差异的灵活性。

二、农耕实践中的微观调控体系

春季节气对农业生产的指导,体现在三个递进层次:

- 土壤管理:立春后"七九河开"时的耙地保墒,雨水前后施用草木灰改良酸性土壤

- 作物选择:惊蛰前播种的抗寒型春小麦品种,春分时培育的短日照敏感型早稻秧苗

- 灾害预防:清明时节的防霜冻熏烟法,谷雨期间针对春雨过多的田间排水系统建设

这些具体农事安排,形成从宏观气候把握到微观农田管理的完整技术链。现代农业气象学研究证实,遵循节气规律的耕作,可使作物光能利用率提高12-18%。

三、气候带差异下的节气嬗变

随着农耕文明的空间扩展,春季节气的物候标志在南北地域产生显著变异:

| 地域 | 立春物候 | 春分农事 |

|---|---|---|

| 华北平原 | 土壤解冻深度达15cm | 冬小麦返青追肥 |

| 江南地区 | 油菜现蕾 | 早稻育秧棚通风 |

| 岭南地带 | 木棉初花 | 荔枝疏花保果 |

这种地域性适应机制,使节气文化在传播过程中形成丰富的本地化知识体系。当代气候学家发现,近三十年华南地区惊蛰物候平均提前9天,这与全球变暖背景下≥10℃积温线北移直接相关。

四、现代气候异常中的节气启示

在极端天气频发的21世纪,春季节气的预警功能获得新的诠释维度:

气象预测方面:清明时节"清明断雪"的古老经验,与大气环流模型结合,可提高倒春寒预测准确率

生态保护方面:谷雨物候记录的候鸟迁徙规律,为建立气候变化敏感物种监测网络提供基线数据

城市规划方面:雨水节气的水资源管理智慧,正在转化为海绵城市建设的雨洪调控模块设计原理

当卫星遥感技术开始监测惊蛰期间土壤墒情变化,当智能温室根据清明物候数据自动调节光照强度,古老的节气文化正以意想不到的方式参与现代文明进程。这种跨越时空的智慧对话,或许正是中华文明留给人类应对气候挑战的独特方案。