二十四节气于多少年——探寻千年农耕文明的历法智慧

- 2025-04-24

作为中华文明独特的文化遗产,二十四节气承载着先民观测天象、顺应农时的智慧结晶。从远古时期的星象观测到汉代历法的正式确立,这套时间体系跨越三千余年历史长河,至今仍在指导农业生产和民俗活动中发挥重要作用。本文将从天文历法发展、农事实践应用、文化内涵演变三个维度,系统梳理二十四节气形成的时间脉络,深度解析其科学原理与人文价值,揭示这套时间体系何以能穿越时空持续焕发生命力。

一、天文观测体系的千年积淀

早在新石器时代,先民已通过立杆测影掌握日影变化规律。河南濮阳西水坡遗址出土的距今6500年的北斗龙虎图案,证明当时已具备基础天文观测能力。夏商时期形成的《夏小正》记载了物候与星象的对应关系,为节气体系奠定基础。

- 春秋战国关键期:用圭表测定冬至与夏至,确立"二至""二分"框架

- 秦汉系统化阶段:《淮南子》首次完整记载二十四节气名称

- 元代精准化突破:郭守敬将回归年长度精确至365.2425日

1.1 圭表测影的技术演进

从殷墟出土的甲骨文记载显示,商代已能通过观测日影确定冬至。周代设立的"土圭之法",使节气测定从经验判断转向量化记录。汉代长安城建造的"天文铜仪",将日影测量精度提升到毫米级。

1.2 历法计算的数学突破

祖冲之在《大明历》中引入岁差概念,将节气计算误差缩小至两刻钟内。元代《授时历》采用三次差内插法,使节气时刻推算达到古代历法精度顶峰。这些数学创新确保节气体系与真实太阳运行高度吻合。

二、农事实践的动态调适

战国时期的《吕氏春秋》记载了每个月的物候特征和农事建议,说明节气体系已深度融入生产实践。值得注意的是,不同地域的农谚存在明显差异:

| 地域 | 惊蛰谚语 | 气候特征 |

|---|---|---|

| 华北平原 | "惊蛰不耙地,好像蒸馍跑了气" | 强调土壤保墒 |

| 江南水乡 | "惊蛰过,暖和和,蛤蟆老角唱山歌" | 关注水温变化 |

| 岭南地区 | "雷打惊蛰前,四十九日不见天" | 反映梅雨规律 |

2.1 作物种植的时空适配

北魏贾思勰在《齐民要术》中详细记录节气与作物生长的关系,如"谷雨前后,种瓜点豆"。明代《农政全书》更细化到不同纬度地区的种植差异,形成弹性化的农时指导体系。

2.2 畜牧渔猎的周期规律

蒙古族"白露打草"、沿海渔民"立冬捕冬汛"等传统,展现节气体系在游牧、渔猎文明中的独特演变。这种跨生态的适应性,正是其持久生命力的关键。

三、文化符号的多维演进

从《诗经》"七月流火"的天文意象,到杜甫"清明时节雨纷纷"的文学表达,节气文化在不同历史时期呈现鲜明时代特征。敦煌藏经洞出土的唐代《咏廿四气诗》,证实节气文化在丝绸之路的传播。

- 汉代:与五行学说结合,形成气候病理理论

- 宋代:发展为市井文化,出现节气专属饮食习俗

- 清代:融入皇家祭祀,形成完整礼仪制度

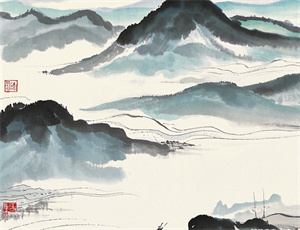

3.1 艺术创作的永恒主题

明代《十二月令图》以节气为时序描绘民间生活,清代宫廷画家绘制的《二十四节气图》将农事活动诗化。这些艺术作品构成可视化的文明记忆载体。

3.2 当代价值的创新转化

现代农业虽不再依赖传统节气指导,但"春分麦起身"等农谚包含的物候规律,为研究气候变化提供历史参照。2016年入选联合国非遗名录后,节气文化更成为跨文明对话的特殊媒介。

在全球化与气候变化的双重背景下,这套古老时间体系正显现新的启示价值。从气象大数据分析显示,近三十年节气物候平均每十年提前1.3天,这种量化变化为生态环境研究提供独特观测维度。当我们在夏至日测量正午日影,依然能感受到跨越三千年的文明对话。