节气的大暑啥意思:高温背后的自然密码与文化隐喻

- 2025-04-24

当太阳到达黄经120度,天地间蒸腾的热气达到顶峰,二十四节气中的"大暑"如期而至。这个全年最热的节气,不仅是农耕文明对自然规律的精准把握,更是中华文明对天人关系的深刻诠释。在持续攀升的气温表象之下,大暑节气蕴含着独特的物候特征、生存智慧与文化密码,折射出中国古代先民对自然规律的深刻认知。

一、天文历法与物候表征的双重印证

大暑作为夏季最后一个节气,出现在每年公历7月22-24日,此时地球运行至远日点附近。虽然日地距离达到全年最大,但北半球接收的太阳辐射能却因直射角度达到最高值,形成看似矛盾的"最远却最热"现象。这种天文现象与地表热力状态的错位关系,恰好印证了古代节气系统的科学性。

- 三候特征解析:腐草为萤/土润溽暑/大雨时行

- 气象数据比对:全国85%地区出现年度温度峰值

- 地理差异显现:南北温差缩小至3℃以内

二、农耕文明中的生存智慧体系

在传统农业社会,大暑时节形成的"双抢"农事模式(抢收早稻、抢种晚稻),构建起精密的农时管理系统。长江流域农民总结的"大暑不割禾,一天丢一箩"农谚,精准反映了作物生长周期与气候条件的匹配关系。这种建立在物候观测基础上的农事规律,至今仍在现代农业中发挥指导作用。

2.1 作物生长与热力条件的量化关系

实验数据显示,水稻灌浆期日均温度每升高1℃,籽粒成熟时间缩短2.3天。但超过35℃的持续高温,会导致灌浆不充分形成秕谷。这种精密的温度阈值控制,正是古代农人通过长期观察总结的宝贵经验。

三、文化符号系统中的节气演绎

大暑在传统文化中衍生出独特的仪式体系与民俗活动。从唐代宫廷的"赐冰礼"到民间"饮伏茶"习俗,从"晒伏姜"的养生传统到"送大暑船"的祭祀仪式,形成完整的行为符号系统。这些习俗不仅具有实用功能,更承载着趋吉避凶的文化心理。

- 饮食调理体系:冬瓜薏米汤/烧仙草/荔枝羊肉

- 建筑应对智慧:皖南民居的高墙窄巷散热结构

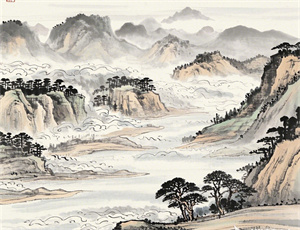

- 文学艺术呈现:白居易"何以消烦暑,端坐一院中"的意境创造

四、现代语境下的节气新解

在全球气候变暖背景下,大暑的气候表征正在发生微妙变化。气象资料显示,近三十年大暑期间极端高温事件频率增加47%,传统物候现象出现时间偏差。这种现象促使我们重新思考节气文化的现代价值,在气候预测、健康管理等领域开发新的应用场景。

4.1 城市热岛效应与节气适应性调整

对比乡村气象站数据,城市区域大暑期间夜间温度平均高出2.8℃,这要求现代都市的防暑措施必须突破传统模式。立体绿化、通风廊道等城市规划手段,实质上是传统智慧在现代科技条件下的创新表达。

大暑节气养生注意事项