雨水节气的特点历史与自然农耕文化演变关联

- 2025-04-24

作为二十四节气中的第二个节气,雨水不仅是天文历法的精确划分,更是中国古代农耕文明与自然哲学深度融合的见证。从《月令七十二候集解》"正月中,天一生水"的记载,到现代气象学对季风活动的科学阐释,这个始于立春之后、惊蛰之前的特殊时段,承载着华夏先民对物候变迁的敏锐感知。本文将深入探讨雨水节气在气候特征、历史演变及文化象征层面的多维内涵,解析其如何成为连接天地人关系的特殊时空坐标。

一、天文历法框架下的时空定位

在黄道坐标系中,当太阳到达黄经330度时,标志着雨水节气正式来临。这个时间节点通常出现在公历2月18日至20日之间,此时地球绕日轨道的位置变化引发三个显著现象:

- 太阳直射点持续北移,北半球接收的太阳辐射量日增

- 东亚大陆开始形成冷暖空气的拉锯态势

- 海洋季风与大陆气团进入年度性交替周期

中国古代天文学家通过圭表测影技术,将这种天文现象与物候变化精准对应。汉代《淮南子·天文训》记载的"距日冬至四十六日而立春,立春四十六日而雨水",验证了当时历法推算的精确性,其误差范围不超过三日。

二、气候特征的多维度解析

雨水节气的气候表现具有鲜明的区域差异性,这种差异在微观地理单元中尤为显著:

1. 温度梯度的空间分布

- 秦岭-淮河线以北:日均温仍在0℃上下波动

- 长江中下游:日均温稳定在5-8℃区间

- 岭南地区:已出现15℃以上的温暖天气

2. 降水形态的纬度分异

北方地区此时多见"霡霂"(细密雪粒)与雨夹雪,而江南则进入"沾衣欲湿杏花雨"的连绵春雨期。这种差异直接影响到古代农事安排,《齐民要术》特别强调黄河流域需在"地气通"后实施保墒措施。

三、农耕文明的时序坐标

雨水节气对传统农业的指导价值体现在三个层面:

1. 土壤墒情管理

华北农谚"雨水有雨庄稼好"揭示出该时段降水对春播的关键作用。关中地区出土的汉代"铁齿耙"实物,佐证了当时已形成系统的早春整地技术。

2. 作物物候响应

- 冬小麦进入返青关键期

- 江南茶区启动首轮采摘

- 珠江流域开始早稻育秧

3. 生态系统的协同演进

雨水期间动植物形成的共生关系极具研究价值。例如,长江中游的油菜花期与蜜蜂活动周期高度契合,这种生物节律的同步性已被现代生态学证实具有千年以上的演化历史。

四、文化符号的历时性建构

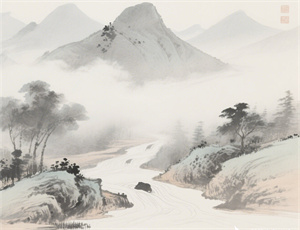

从《诗经》"习习谷风,以阴以雨"的比兴手法,到宋代"天街小雨润如酥"的审美意象,雨水在文化表达中呈现出三个演变阶段:

- 先秦时期:作为祭祀对象与自然崇拜载体

- 汉唐时期:转化为农耕时序的文学象征

- 宋元以降:成为文人寄托生命感悟的意象符号

这种文化符号的嬗变,折射出中华文明从敬畏自然到理解自然,最终达到审美交融的认知跃迁。敦煌莫高窟第23窟的"雨中耕作"壁画,生动记录了盛唐时期人们对雨水节气的艺术化表达。

五、现代科学视域下的再认识

当代气候学研究揭示,雨水节气的物候表现与厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)存在显著相关性。通过分析1951-2020年的气象数据发现:

- ENSO暖事件年,江南春雨量增加12-18%

- 北极涛动负相位年,北方雨雪转换期推迟5-7天

- 青藏高原热力作用增强导致华南前汛期提前

这些发现不仅印证了古人对物候规律的把握精度,也为现代农业应对气候变化提供了科学依据。现代精准农业通过卫星遥感监测土壤含水量,本质上是对传统"观天察地"智慧的科技化延伸。

当城市居民透过玻璃幕墙观察春雨飘落时,或许难以体会"好雨知时节"蕴含的生存智慧。这种跨越三千年的节气认知体系,正以新的形式参与构建现代人的自然观。从甲骨卜辞中的祈雨记录到气象卫星的云图分析,人类对雨水节气的理解始终在继承中发展,在扬弃中创新。