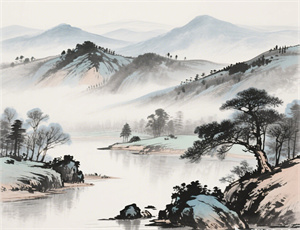

秋分节气诗词:自然韵律与文化哲思的交织

- 2025-04-24

当太阳行至黄经180度,昼夜在赤道线上完成精准均分,二十四节气中极具哲学意蕴的秋分如期而至。这个承载着天地平衡之道的时令节点,自《尚书·尧典》"宵中星虚,以殷仲秋"的记载伊始,便在文人墨客笔下绽放出超越时空的艺术光华。从《诗经》"七月流火"的物候感知,到唐宋诗词中"银汉秋期万古同"的宇宙观照,秋分不仅是中国农耕文明的刻度尺,更是中华文化深层精神结构的镜像。

一、时空坐标中的诗意解码

秋分诗词的创作脉络,始终与三个维度紧密交织:

1. 物候体系的精微观测

- 雷始收声的自然现象对应"阴阳相半"的哲学认知

- 蛰虫坯户的生物节律衍生出"天地始肃"的时空意识

- 水始涸的农耕经验转化为"澹然望远空"的审美意象

2. 农事节律的艺术转化

白居易《秋分二候》中"风清露冷秋期半"的精准表述,将节气特征与农事活动熔铸为充满张力的文学语言。这种转化并非简单描摹,而是通过"三候"体系构建起天、地、人三位一体的叙事结构。

3. 天文历法的诗意呈现

苏轼"点尽人间玉篆香"的星象描写,实则是古代"测影定气"技术的审美投射。秋分诗词中频繁出现的"昼夜均""阴阳平"等意象,本质是圭表测影技术催生的文化副产品。

二、文化基因的双螺旋结构

秋分诗词的文化密码,在历史长河中逐渐形成两条交缠的基因链:

1. 儒家伦理的时令阐释

- 《礼记·月令》"杀气浸盛,阳气日衰"的记载

- 杜甫"万里瞿唐月,春来六上弦"中的中和思想

- 祭祀礼仪与诗词意象的互文关系

2. 道家哲学的审美显现

陆游"小阁清风卷碧绡"的闲适之境,实则是"致虚极,守静笃"的道家修为。这种看似写景的笔触,暗含着对"冲气以为和"宇宙法则的诗意诠释。

3. 释家智慧的意境营造

王维"空山新雨后"的禅意空间,将秋分物候转化为"诸法空相"的修行道场。这种跨维度的意象转换,成就了中国诗词特有的空灵美学。

三、艺术表达的范式创新

秋分诗词在千年流变中,逐渐突破节令文学的固有框架:

1. 时空折叠的叙事实验

- 李商隐"嫦娥应悔偷灵药"的月宫想象

- 辛弃疾"天宇迥然秋已半"的宇宙视角

- 纳兰性德"冷处偏佳,别有根芽"的物我交融

2. 科学认知的文学转译

沈括《梦溪笔谈》记载的晷影测量技术,在杨万里"秋气平分月正明"的诗句中完成艺术升华。这种理趣相生的创作手法,开创了科技与人文对话的新范式。

3. 情感结构的现代性预演

秋瑾"秋风秋雨愁煞人"的悲怆呐喊,将传统节气诗词推入现代性表达的范畴。这种突破不仅拓展了文学疆界,更重塑了秋分意象的文化内涵。

在全球化与生态危机并行的当代语境中,重读秋分诗词能获得超越文学本体的启示。那些镌刻在二十四节气中的天人智慧,恰如陆机《文赋》所言"观古今于须臾,抚四海于一瞬",为现代文明提供了审视自然与人文关系的东方镜鉴。当数字技术试图解构传统时空观时,秋分诗词中"阴阳平衡"的古老哲思,依然在元宇宙的边界投射出恒久的文化光芒。