伏末节气的含义是什么|伏末节气养生注意事项及传统习俗解析

- 2025-04-24

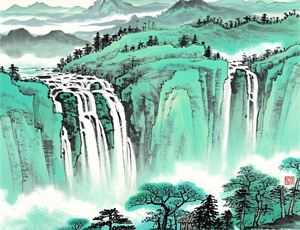

伏末节气是中国传统节气文化中一个特殊的时间节点,它既不属于二十四节气体系,又与三伏天密切相关。作为夏季高温的尾声,伏末承载着农耕文明对自然规律的深刻观察,其内涵涉及气候特征、农业活动、养生哲学及民俗仪轨等多个层面。本文将从天文历法、物候现象、文化象征等维度,系统解析这一时间节点的独特意义。

一、伏末节气的时间界定与历史溯源

从历法角度看,伏末特指三伏天中的末伏阶段。古代采用"干支纪日法"确定具体时段:夏至后第三个庚日为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后第一个庚日则为末伏。这种计算方法体现了阴阳五行学说中"金气伏藏"的哲学思想,庚日属金,与秋季肃杀之气相呼应。

- 时间跨度:通常出现在公历8月中旬,持续10天

- 气候特征:昼夜温差开始增大,空气湿度逐渐降低

- 历史演变:《史记·秦本纪》已有"伏日"记载,汉代确立完整的三伏体系

二、自然生态的过渡性表征

伏末时节的物候现象呈现鲜明的过渡特征。北方地区稷穗垂实,江南晚稻进入分蘖盛期,这种农作物生长节奏与温度变化的精准对应,形成了独特的农业时令体系。

| 区域 | 典型物候 |

|---|---|

| 黄河流域 | 蟋蟀居壁,凉风至 |

| 长江流域 | 腐草为萤,土润溽暑 |

三、养生文化的实践智慧

传统医学将伏末视为调理体质的关键期。《黄帝内经》提出的"春夏养阳"理论在此阶段具象化为具体的养生方法:

- 饮食结构:减少瓜果摄入,增加茯苓、芡实等健脾食材

- 作息调整:顺应"早卧早起"规律,利用寅时阳气升发时段锻炼

- 经络养护:重点按摩足三里、关元穴等培元固本穴位

四、民俗仪轨的文化隐喻

各地在伏末时节形成的习俗,实质是农耕文明对自然规律的仪式化表达。陕西的"送伏羊"祭典,通过献祭牺牲祈求秋收顺利;江浙地区的"晒伏姜"习俗,则蕴含着储存阳气以御冬寒的朴素智慧。

- 器物层面:特制竹编晒具、陶制药瓮的广泛使用

- 行为层面:集体纳凉、说书等社区活动的组织

- 精神层面:驱瘟避疫的符咒文化与中元节信仰的交织

五、现代社会的传承与转化

在城市化进程中,伏末文化的表现形式发生创新性转化。城市居民通过改良版的"贴秋膘"饮食——如低脂高蛋白食谱,延续着传统养生理念。气象部门发布的"出伏指数"与智能穿戴设备采集的生理数据相结合,形成了个性化的健康管理方案。