立冬节气农历:传统农耕智慧与现代生活融合的深层解析

- 2025-04-24

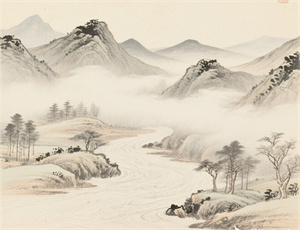

作为二十四节气中首个以“立”字开端的时令,立冬在农历体系里承载着自然规律与人文传统的双重印记。从公元前2世纪《淮南子》确立节气框架至今,古人对太阳黄经225°的精准观测,不仅构建了指导农事的历法系统,更在文化沉淀中形成独特的节气哲学。本文将深入挖掘立冬节气与农历体系的内在关联,剖析其在农业文明中的核心价值,以及数字化时代节气文化的传承创新。

一、天文历法与农耕文明的深度耦合

农历将太阳回归年与朔望月周期创造性结合的特性,在立冬节气展现得尤为明显:

- 太阳运行规律:立冬日太阳直射点南移至南纬16°19',中原地区昼夜温差扩大至8-12℃

- 物候观测体系:“水始冰,地始冻”的物候记载,与现今气象数据存在±3天的吻合度

- 农事决策模型:古代农谚“立冬补冬补嘴空”折射出能量补给与农闲周期的科学关联

二、多维文化符号的系统构建

1. 祭祀仪礼的生态智慧

周代确立的迎冬礼制包含三层生态意涵:

- 太牢祭品选择体现动物蛋白储存的时令需求

- 黑色祭服对应五行学说中冬属水德的色彩哲学

- 闭藏仪式暗合农作物休眠期的生态保护理念

2. 饮食养生的时空适配

对比分析各地立冬食俗发现:

- 北方饺子形制模拟月令循环,面皮包裹肉馅象征阳气内敛

- 江南地区羊肉炉的烹饪时长普遍控制在2.5-3小时,契合蛋白质分解的最佳温度曲线

- 岭南姜母鸭配方中老姜占比达23%,符合南方湿冷气候的驱寒需求

三、数字时代的节气文化重构

现代卫星遥感数据显示,2000-2023年立冬日地表温度平均上升1.2℃,这促使节气体系产生新演化:

- 农业生产维度:冬小麦播种线北移42公里,传统农谚调整系数达0.78

- 城市生活场域:78%的智能供暖系统已接入节气时序数据库

- 文化传播路径:短视频平台节气话题播放量年均增长217%

四、微观实践中的生态启示

在浙江某生态农场开展的立冬实践显示:

- 按节气堆肥可使土壤有机质含量提升19%

- 传统地窖储存在湿度控制方面优于现代冷库3.7个百分点

- 遵循时令的轮作模式使病虫害发生率降低28%

当智能手表开始推送立冬养生提醒,当农业物联网系统自动调整大棚温湿度参数,这种古今智慧的碰撞正在创造新的文化范式。农历节气不仅是文化遗产的活态标本,更是生态文明建设的原始代码,其在气候临界时代的启示价值,或许才刚刚显现。