二十四节气中大寒的故事|大寒养生注意事项有哪些

- 2025-04-24

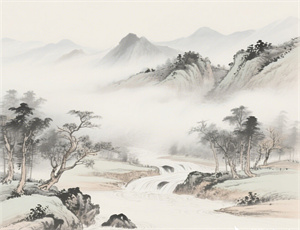

当北斗七星的斗柄指向丑位,北半球迎来全年最冷的节气——大寒。这个凝结着千年农耕智慧的时间刻度,不仅承载着先人对自然规律的深刻洞察,更在物候变迁中折射出中华文明的生存哲学。作为二十四节气轮回的终章,大寒既是冬日的绝唱,亦是新春的序曲,在冰封大地的表象之下,涌动着万物复苏的暗流。

在《月令七十二候集解》的记载中,大寒被解构为三个精妙的物候周期:

- 初候鸡始乳:母鸡感知阳气萌动开始产卵

- 二候征鸟厉疾:猛禽为储备能量加强捕猎

- 三候水泽腹坚:河湖冰层凝结至最厚状态

这三个递进的物候现象,揭示出古人对微观气候的精准把握。通过观察家禽行为、猛兽活动与水体变化,先民建立起与自然对话的独特语言体系。在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,已出现对"大寒"气象的占卜记录,印证着三千年前的气候观测系统。

从气象科学角度剖析,大寒的极端低温源于地球公转轨道的特殊位置:

- 太阳直射点南移至南回归线附近

- 北半球接收太阳辐射量降至年度最低

- 西伯利亚高压持续增强形成寒潮

这种气候特征催生出独特的生存智慧。考古学家在内蒙古赤峰兴隆洼遗址发现,八千年前先民已掌握地穴式建筑技术,通过下沉式居所抵御严寒。清代《燕京岁时记》记载的"窖冰"习俗,更是将天然冷源转化为夏季保鲜手段。

在民俗传承层面,大寒时节交织着多重文化意象:

- 食补体系:羊肉火锅与八宝饭成为御寒佳品

- 祭祀仪式:送灶神与迎玉皇构成信仰闭环

- 农事准备:检修农具与选育良种的黄金时期

现代气象数据显示,近三十年大寒期间极端低温纪录较历史均值上升1.2℃,这种变化正在重塑传统节气内涵。农业专家指出,冬小麦的春化阶段因此缩短7-10天,迫使农民调整种植时序。在江苏里下河地区,渔民创新出"冰下增氧"技术,将古老智慧与现代科技完美融合。

当城市霓虹与古老节气相遇,大寒被赋予新的时代注解。北京奥林匹克公园的冰场经营者发现,冬至后的客流量较二十年前增长三倍,冰雪经济悄然改变着人们对严寒的认知。在黑龙江双峰林场,摄影爱好者架起长枪短炮,用镜头语言诠释"银装素裹"的美学价值。

这个看似静止的节气,实则是自然与文明对话的鲜活现场。从仰韶文化时期的陶器冰裂纹,到当代航天器的低温测试,人类始终在与严寒进行着跨越时空的较量。当最后一缕寒风掠过窗棂,土壤深处蛰伏的种子,已在默默丈量春天的距离。