二十四节气儿童歌:适合幼儿园教学的传统节气儿歌推荐

- 2025-04-24

在城市化进程加速的现代社会中,《二十四节气儿童歌》以其独特的文化穿透力,成为连接儿童与传统农耕文明的重要纽带。这类融合天文历法与童谣韵律的作品,不仅承载着先民观察自然的智慧结晶,更在幼儿教育领域开辟出文化传承的新路径。从黄河流域的“立春阳气转,雨水沿河边”,到江南水乡的“惊蛰乌鸦叫,春分地皮干”,节气歌谣正以童声为媒介,构建起跨越时空的文化对话。

文化基因的童趣表达

传统节气儿童歌的创作根源可追溯至三个维度:

- 农耕文明记忆库:将七十二候物象转化为具象的动植物意象

- 方言语音密码本:保留地域性发音特色形成韵律记忆点

- 民俗活动体验包:嵌入扫尘、祭祖等节俗行为的动作指令

例如闽南地区的《冬至圆仔歌》,通过“搓圆仔,粘厝边”的叠词设计,既传递了制作汤圆的节俗,又暗含邻里互助的伦理观念。这种多重文化编码机制,使儿童在歌唱过程中完成对传统文化的无意识习得。

教育价值的立体开发

认知维度建构

现代改编版节气儿歌常引入三重认知框架:

- 时间坐标系:建立阳历与农历的双轨时间概念

- 生态观察窗:通过物候变化理解生物节律

- 数学启蒙器:融入节气间隔的天文数学原理

上海某幼儿园开发的《节气数学童谣》,将夏至日影测量编入歌词,儿童在跟唱时同步操作圭表模型,实现抽象概念的具体化感知。

美育功能延伸

新型节气儿歌创作呈现出三大美学转向:

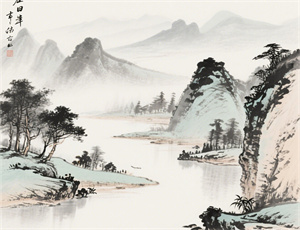

- 视觉化:将“清明时节雨纷纷”转化为水墨动画

- 多感官:添加风雨雷声等自然白噪音采样

- 交互性:设计肢体律动对应节气特征

成都某教育机构研发的AR互动儿歌,当儿童唱到“谷雨前后种瓜豆”时,平板电脑即显现3D植物生长过程,实现传统文化与科技手段的有机融合。

传承创新的双向路径

在保护与发展的平衡中,当代创作者探索出两条并行路径:

| 传统活化路径 | 现代创新路径 |

|---|---|

| 采集80岁以上老人的方言吟诵 | 开发智能语音跟读系统 |

| 复原古代节气乐器伴奏 | 创作电子音乐混编版本 |

这种传承模式既保持了文化基因的纯粹性,又符合数字原住民儿童的接受习惯。北京师范大学开展的对比实验显示,融合创新版儿歌的文化记忆留存率比传统版本提高37%。

当稚嫩的童声唱响“秋分早霜降迟,寒露种麦正当时”,我们看到的不仅是文化因子的代际传递,更是中华文明自我更新的生命力展现。这种以童谣为载体的传承方式,正在重构传统文化与现代教育的连接界面,为文化自信建设奠定基础认知框架。