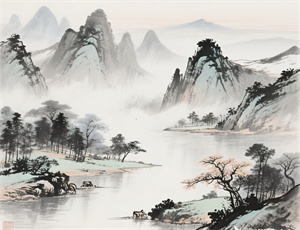

中国24节气秋的来历——探秘自然律动与文明传承

- 2025-04-24

中国二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,其秋季六个节气(立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降)的诞生,蕴含着古人观测天体运行、感知物候变迁的深邃智慧。从《尚书·尧典》记载的"日中星鸟,以殷仲春"到汉代《淮南子》完整节气体系的确立,秋季节气的形成经历了长达千年的实践验证与理论升华。

一、天文观测与气候规律

古代天文学家通过圭表测量日影长度,发现每年太阳到达黄经135°时,昼夜温差开始增大,标志着立秋的到来。这一观测结果与《周髀算经》中记载的"秋分者,阴阳相半也"形成呼应,揭示出节气划分的科学依据:

- 太阳直射点南移引发气温变化

- 北斗七星斗柄指向西南方位

- 二十八宿中翼、轸星宿显现

二、物候现象的时序记录

《月令七十二候解》详细记载了秋季物候特征,如"立秋三候":凉风至、白露生、寒蝉鸣。这些观察精确到以五日为单位的生物活动变化:

- 处暑时节鹰祭鸟的捕食行为

- 白露前后鸿雁南迁的群体规律

- 秋分时期雷声渐隐的自然现象

三、农耕生产的指导体系

在河姆渡遗址出土的骨耜农具上,考古学家发现与秋收相关的刻画符号。节气系统为古代农业提供精准时令参照:

- 江淮流域"处暑割早稻"的农谚

- 华北平原"白露种高山"的播种传统

- 江南地区"寒露摘晚茶"的生产习俗

四、文化哲学的精神投射

《礼记·月令》将秋季与"义"德相配,形成"秋审""秋决"的司法制度。阴阳五行学说中,秋属金、应白色、主肺脏,这种天人感应思想深刻影响着:

- 中医"秋收冬藏"的养生理论

- 文人"悲秋"主题的诗歌创作

- 皇家"祭月"仪典的空间设计

五、民俗仪式的时空载体

从敦煌莫高窟第61窟《五台山图》中的秋收场景,到《东京梦华录》记载的汴京中秋盛况,节气文化衍生出丰富多彩的民俗活动:

- 立秋"啃秋"消暑的饮食习俗

- 秋分"祭月"活动的天文内涵

- 寒露制作菊花酒的药用智慧

在当代科技文明中,二十四节气秋的智慧仍在延续。气象学家发现霜降前后地表辐射冷却与空气流动的物理关系,印证了古人观测的精确性。现代农业通过卫星遥感技术监测秋粮长势,与古代"望云省岁"的农事传统形成跨越时空的呼应。

古代诗词中描绘秋季物候的经典语句至今传诵:杜甫"露从今夜白"对应白露节气,白居易"八月秋高风怒号"暗合处暑特征。这些文学表达不仅记录着自然变化,更承载着中华文明独特的时空认知体系。