24节气按公历:查询方法及时间规律解析

- 2025-04-24

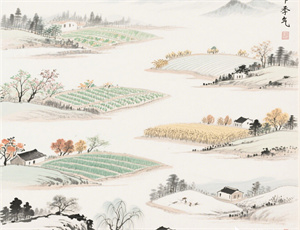

中国古人通过观测太阳周年运动轨迹,将黄道划分为24个等分节点,形成指导农耕生产的节气体系。与阴历不同,节气严格遵循太阳运行规律,因此在公历中的日期相对固定。这种特殊的历法系统既体现了古代天文学成就,也为现代人理解自然时序提供了科学依据。深入探究节气与公历的对应关系,可发现其背后隐藏着地球公转轨道、黄赤交角等天文要素的精确计算。

一、节气体系的历法溯源

自西汉《太初历》确立完整的24节气体系以来,这套时间系统始终与太阳视运动保持同步。节气划分以太阳到达黄经度数作为基准:

- 春分点对应黄经0°

- 夏至点为黄经90°

- 秋分点为黄经180°

- 冬至点为黄经270°

每间隔15°设置一个节气,精确对应地球在公转轨道上的位置变化。这种划分方式使节气在公历中的波动范围不超过3天,例如立春总出现在2月3-5日。

二、公历框架下的节气特性

现代公历作为太阳历的代表,与节气体系存在天然契合性。通过对比1900-2100年的节气数据可发现:

- 春季节气整体前移:受岁差运动影响,立春从2月4日逐渐提前至2月3日

- 冬季节气相对稳定:冬至始终在12月21-23日之间波动

- 节气间隔呈现动态平衡:相邻节气平均间隔15.2天,具体时长受地球轨道偏心率影响

三、节气观测的技术演进

古代通过圭表测量正午日影确定节气,现代则运用天文学公式精确计算:

- 太阳黄经计算法:基于VSOP87行星运动理论模型

- 力学时转换:协调世界时与力学时的时差修正

- 地理定位校准:不同经度地区的真太阳时差调整

四、节气应用的科学延伸

节气体系在现代社会的应用已突破传统农事范畴:

- 气象预报:节气转换期的大气环流突变监测

- 生态研究:物候观测与气候变化的关联分析

- 健康管理:中医"天人相应"理论的实践依据

- 城市规划:基于节气光照变化的建筑采光设计

五、节气文化的时空传承

在全球化进程中,节气体系展现出独特的跨文化价值。联合国教科文组织将"二十四节气"列入人类非物质文化遗产,其科学内涵获得国际认可。比较研究显示:

| 文明体系 | 节气类似物 | 时间误差 |

|---|---|---|

| 玛雅历法 | 哈布历季节点 | ±5天 |

| 印度历法 | 太阳宫划分 | ±7天 |

| 欧洲传统 | 四季节日 | ±15天 |

通过高精度天文望远镜观测,现代科学家验证了《周髀算经》中记录的节气测量误差仅±2天。这种超越时代的科学智慧,使24节气在人工智能时代仍具有指导价值。从气象卫星的云图分析到智能农业的播种算法,节气体系正以数字化形式焕发新生。