24节气的意义简短:有哪些文化影响和现代应用

- 2025-04-24

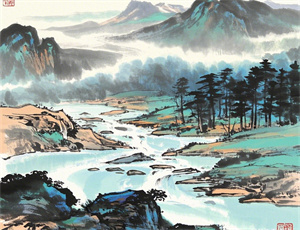

作为中华文明独有的时间坐标体系,二十四节气以太阳黄经为划分依据,将地球公转轨道精准切分为24个时令节点。这套肇始于黄河流域的农事历法,不仅承载着古代农耕社会的生存智慧,更在当代社会持续释放着文化生命力。

一、宇宙规律与农耕文明的深度耦合

节气系统本质上是地球与太阳动态关系的具象化呈现。古人通过圭表测影确定冬至、夏至关键节点,以圭影长短变化构建起「两至两分」基础框架。战国时期《吕氏春秋》记载的「八节」体系,标志着节气文化从原始天文观测向系统历法演变。

- 春分秋分确立昼夜平分的平衡点

- 冬至夏至标注阴阳转换的临界值

- 四立节气(立春、立夏、立秋、立冬)构建季节分野

二、微观时序里的生态治理智慧

七十二候将每个节气细化为三候,形成「五日一候」的精密时序网络。这种将气候、物候、农候三位一体的观测体系,展现出古人驾驭自然周期的卓越能力。

以谷雨节气为例:

- 初候萍始生:水温上升的生态信号

- 次候鸣鸠拂羽:鸟类活动的物候标志

- 末候戴胜降桑:蚕事准备的时间节点

三、文化基因的现代表达

节气文化在数字时代获得全新演绎方式。北京冬奥会开幕式采用「二十四节气倒计时」,将立春元素与体育盛事完美融合。现代气象学研究发现,惊蛰期间东亚大槽位移规律,与古代物候记载存在科学关联。

在健康养生领域:

- 清明踏青契合春季阳气升发规律

- 夏至阳极阴生提示养生方式转换

- 霜降补冬体现「治未病」预防理念

四、全球化语境下的文化对话

联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,标志着这套知识体系获得世界认同。比较研究显示,玛雅文明的卓尔金历与节气系统在分至观测方面存在技术共性,但中华节气更强调与生产生活的实践结合。

现代城市设计中,深圳前海片区规划参照节气时序布局公共空间,使人工环境与自然节律产生共振。这种时空设计思维,为高密度城市提供了生态营造新范式。

五、哲学维度的深层启示

节气文化蕴含着「天人合一」的宇宙观,将线性时间转化为循环往复的生态周期。每个节气既是时间刻度,也是能量转换的界面,这种动态平衡思维对解决现代生态危机具有启示价值。

在惊蛰雷动中感知万物复苏的生机,于白露凝霜时体会阴阳消长的韵律,二十四节气始终以其特有的时空语法,续写着中华文明对宇宙人生的独特诠释。