二十四节气的介绍说明——千年农耕文明与自然规律的智慧结晶

- 2025-04-24

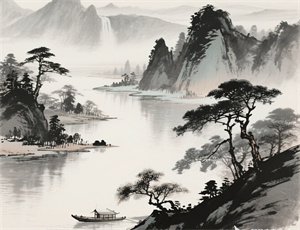

作为中华民族独特的历法补充体系,二十四节气以黄河流域物候特征为基准,精确划分太阳周年运动轨迹,形成指导农耕生产、规范生活秩序的自然法则。这套起源于先秦、完善于汉代的时序系统,不仅承载着古代天文学观测的卓越成就,更凝聚着东方哲学"天人合一"的核心智慧,至今仍在现代农业、气象预测、民俗文化等领域发挥着独特作用。

一、天文历法的精密测算

二十四节气的确立建立在对太阳视运动的精确观测上:

1. 圭表测影技术:通过测量正午日影长度确定冬至、夏至关键节点,春秋战国时期已实现误差小于两天的测算精度

2. 黄道划分法则:将太阳周年视运动轨迹均分为24等份,每15°设置一个节气点

3. 平气法改良:唐代僧一行发现太阳运动速度不均,创新采用不等间距划分法提升节气准确性

二、物候特征的动态呈现

每个节气名称都蕴含着典型自然现象与生物活动规律:

- 立春三候:东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰

- 清明物象:桐始华、田鼠化鴽、虹始见

- 寒露特征:鸿雁来宾、雀入大水为蛤、菊有黄华

这些记载在《月令七十二候》中的生态变化,构成古代环境监测的原始数据库。

三、农耕生产的指导体系

节气系统与农业生产形成严密对应关系:

- 春分时节开始浸种催芽,确保稻种在清明前后完成播种

- 芒种期间既要抢收冬小麦,又要抢种夏玉米,形成独特"双抢"农事

- 立秋后棉花进入结铃关键期,需加强病虫害防治

现代农业科技验证,传统农谚中"谷雨前后种瓜点豆"等经验与现代积温理论高度吻合。

四、文化习俗的精神载体

节气系统深刻影响着传统生活方式与文化表达:

饮食养生:立春咬春、冬至饺子夏至面等习俗暗合中医"因时调养"理论

节令庆典:清明踏青、霜降赏菊等活动形成独特的时序美学体系

文学创作:杜甫《小至》"天时人事日相催"等诗句展现节气的人文意蕴

五、现代社会的多维价值

在气候变化的背景下,节气系统展现出新的应用维度:

生态预警:对比历史物候记录,可发现华北地区木本植物开花期较二十年前提前9-12天

气象预测:"冬至无雨一冬晴"等谚语为区域气候研究提供民间智慧样本

城市规划:芒种时节的城市热岛效应监测为绿化工程提供数据支持

从智能温室的光照调控到中医药材的适时采收,现代科技正在重新诠释节气智慧。在全球化语境下,这套时序系统持续焕发着跨越时空的生命力,为构建人与自然的新型关系提供文化参照。