秋冬有哪些节气——探索自然更迭与文化传承的纽带

- 2025-04-24

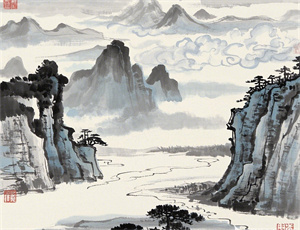

当夏日的炽热逐渐褪去,秋风裹挟着凉意拂过大地,自然界的韵律便悄然转入秋冬的篇章。从立秋到冬至,十二个节气串联起气温变化、物候特征与人类活动的复杂网络,既是农耕文明的计时密码,也是中华文化对天地规律的深刻诠释。这些节气不仅标记着时间的流转,更蕴含着古人观测天象、顺应自然的生存智慧,其影响力早已突破传统农事范畴,渗透至现代生活的饮食、健康、生态保护等多个维度。

一、秋季节气的三重时空维度

自阳历8月7日左右的立秋始,自然界的能量开始由释放转向收敛。此时太阳黄经达135°,昼夜温差逐渐拉大,形成独特的气候特征:

- 处暑(8月23日前后):暑气终结与候鸟迁徙的起点,北方早稻进入收割高峰期

- 白露(9月7日前后):昼夜温差突破10℃的临界点,晨间草木凝露现象显著

- 秋分(9月23日前后):全球昼夜均分的特殊时刻,传统祭月仪式与现代农业秋播的关键节点

这三个节气构成完整的初秋到仲秋过渡期,其气候特征直接影响着农作物的干物质积累速度。现代气象数据显示,秋分前后农作物光合效率较夏至下降23%,但呼吸消耗减少42%,这种能量收支的逆转决定了秋收作物的最终产量。

二、深秋至初冬的能量转换密码

当太阳直射点南移至南半球,北半球的能量衰减呈现指数级变化。寒露(10月8日前后)与霜降(10月23日前后)这两个节气,标志着自然界进入能量存储的关键阶段:

- 地表辐射冷却效应加剧,夜间地面温度较空气温度低5-7℃

- 植物体内淀粉加速转化为糖类物质以抵御低温

- 动物开始构建越冬脂肪层,代谢率整体下调18%

这个时期的物候变化对生态系统具有重塑作用。以华北平原为例,霜降前后昆虫种群数量锐减74%,迫使候鸟南迁路线向长江流域偏移,形成独特的生物迁徙走廊。

三、冬季节气的生态调节机制

立冬(11月7日前后)作为冬季开端,其气候特征与人体生理变化存在密切关联。现代医学研究表明:

- 人体基础代谢率在日均温10℃以下时提升12-15%

- 血管收缩导致血压波动幅度增加25%

- 呼吸道黏膜免疫功能下降30%

这些数据揭示了小雪(11月22日前后)节气养生的重要性。传统习俗中的温补药膳,实质是通过提高食物热效应(从5%增至10%)来维持体温平衡,这种智慧在现代营养学中得到验证。

四、节气文化的现代性转化

在城市化进程加速的今天,节气体系正在经历功能转型。大雪(12月7日前后)与冬至(12月21日前后)的时空意义已超越农耕范畴:

- 城市热岛效应使节气温差较郊区缩小4-6℃

- 人工光照改变植物物候期达15-20天

- 节气饮食文化催生特色农产品产业链

这种转变要求我们以动态视角理解节气体系。例如冬至的太阳高度角计算,既可用于优化建筑采光设计,又能指导光伏发电系统的倾角调整,实现传统智慧与现代科技的有机融合。

当小寒(1月5日前后)与大寒(1月20日前后)为全年降温画上句号时,地表能量已完成从释放到存储的完整循环。这种周而复始的节律,不仅是自然界的基本法则,更启示着人类在技术文明时代重构天人关系的可能路径。