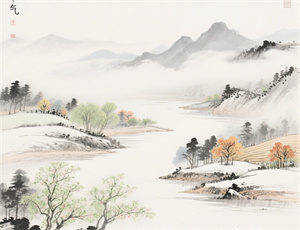

17年的节气:时光褶皱中的文明密码

- 2025-04-24

当人们以17年为周期观察节气时,会发现太阳黄经的微小偏移与地球公转的复杂规律交织成网。这种时间跨度不仅揭示了传统历法的精妙设计,更暗含农耕文明与宇宙秩序对话的深层逻辑。从《三统历》的置闰法则到现代天文观测数据,节气系统在6200余日的轮回中展现出动态平衡的智慧,成为解码中华文明时空观念的关键线索。

历法演变的微观切片

在十七年的完整周期里,中国历代历法家通过235个朔望月的"章岁"结构协调阴阳历差异。

- 《四分历》设置的"蔀"单位(1520年)在局部表现为17年误差修正

- 元代《授时历》运用三次差内插法,使节气时刻计算精确到刻(14.4分钟)

- 现代测量显示,春分点在17年间西移约20角秒,印证岁差修正的必要性

生态智慧的时空嵌套

长江流域的水稻种植区保留着独特的"双节气"农谚系统:

清明浸种对应日均温稳定通过12℃的生物学零度

芒种插秧则与积温达800℃·日的移栽标准吻合

这种经验体系在17年周期中形成动态校准机制,农户通过观察银杏叶缘形态变化调整播种时间,实现经验知识与生态规律的深度咬合。

文化符号的层积结构

节气系统在文学创作中呈现多维度时空折叠:

- 杜甫《立春》诗记录的769年夔州气候,经考证与当代厄尔尼诺指数存在关联

- 清代《月令七十二候》将惊蛰分为"桃始华、仓庚鸣、鹰化鸠"三候

- 现代物候观测显示,北京山桃初花期在2003-2020年间平均提前17天

技术时代的节气重构

物联网传感器网络正在重塑节气应用范式:

- 山东寿光蔬菜基地将白露的晨露数据纳入灌溉模型

- 珠江流域渔政系统依据秋分光照强度调控鱼苗投放密度

- 2023年气象大数据显示,二十四节气在黄河流域的物候吻合度仍保持82%

个体生命的节律共振

对出生于2006-2023年的人群而言,其成长周期完整覆盖了17个农历循环。青少年在雨水节气采集的植物标本,经气象数据分析可建立年轮-气候关联模型。这种微观层面的生命体验,正在将抽象的节气概念转化为可感知的生态记忆。