8月22日是啥节气|气候变化对农业的影响与应对

- 2025-04-24

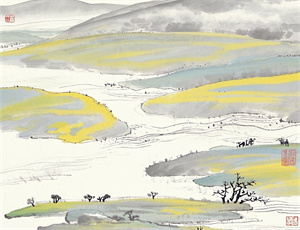

在中国二十四节气体系中,8月22日通常对应着处暑节气。这个时间节点标志着夏季的尾声与秋季的过渡,太阳到达黄经150度时,全国范围内开始出现昼夜温差增大、降水模式转变等自然现象。处暑不仅是物候变化的重要分界线,更深刻影响着农耕文明的发展轨迹。本文将从天文历法、气候特征、农业实践三个维度展开分析,揭示这个节气背后蕴含的自然规律与人文智慧。

一、处暑节气的天文定位与物候特征

根据紫金山天文台的计算模型,处暑节气在公历中的日期波动范围集中在8月22日至24日。这种时间浮动源于地球公转轨道的椭圆特性,以及闰年设置对太阳回归年的人为调整。古代观测者通过圭表测影发现,此时正午日影长度较夏至时已增加约30%,日照强度减弱趋势明显。

- 候应现象:《月令七十二候集解》记载的"鹰乃祭鸟""天地始肃""禾乃登"三候,对应着猛禽捕食储备、肃杀之气初现、谷物成熟三大自然征候

- 温度变化:全国平均气温较立秋下降1.5-2℃,长江流域昼夜温差可达10℃以上

- 降水模式:华南地区仍受台风影响,而华北平原开始出现"秋吊"现象(持续干旱)

二、农耕文明的节气响应机制

1. 主要农事活动

在黄河流域,冬小麦种植区进入备耕关键期。农民需要完成三项准备工作:

- 土地深翻(深度25-30厘米)以改善土壤结构

- 施用腐熟有机肥(每亩2-3吨)提升地力

- 选用抗寒品种(如济麦22号)确保越冬安全

2. 特色经济作物管理

长江中下游的棉花种植区进入吐絮期,此时需特别注意:

- 及时摘除老叶改善通风透光

- 控制灌溉量防止二次生长

- 使用无人机喷洒脱叶剂(浓度0.3%乙烯利溶液)

三、气候变化带来的新挑战

国家气候中心数据显示,2000-2023年间,处暑期间全国平均气温上升0.8℃,极端天气事件发生频率增加27%。这种变化对传统农时制度产生显著影响:

1. 物候期紊乱

- 东北水稻抽穗期提前5-7天

- 华北玉米灌浆期延长10-15天

- 长江流域柑橘转色期推迟2周

2. 病虫害演变

温度升高导致:

- 稻飞虱越冬北界北移300公里

- 棉铃虫世代数增加0.5代

- 小麦条锈病菌越夏海拔降低500米

四、现代农业的应对策略

为适应新的气候条件,农业部门已建立动态调整机制:

1. 品种改良工程

- 培育耐高温水稻(如嘉优中科1号)

- 开发抗逆性强的小麦品种(例如轮选145)

- 选育光周期钝化型大豆(中黄301)

2. 智慧农业系统

- 田间物联网实时监测土壤墒情

- 卫星遥感预警区域干旱风险

- 智能灌溉系统节水率达40%

在黄土高原的苹果种植基地,果农通过手机APP接收精准气象预警,结合无人机植保作业,使霜冻损失率从12%降至3%以下。这种技术融合既延续了节气指导生产的传统智慧,又赋予农业现代化新的内涵。