农历久九月是什么节气?深挖传统历法与自然时序的关联

- 2025-04-24

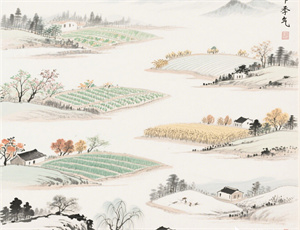

在中华文明绵延数千年的历史长河中,农历与节气体系犹如两条交织的金线,共同编织出农耕文明的智慧图谱。当我们将目光聚焦于"久九月"这个特殊时间节点时,实则触及了传统历法设置的精妙机理与自然物候的深层规律。

从天文历法角度剖析,农历九月对应太阳黄经195°-225°区间,此时地球公转至秋分与立冬之间。这个时段涵盖两个重要节气:

- 寒露(约10月8日):昼夜温差显著增大,晨间露水凝结为霜

- 霜降(约10月23日):初霜始现,北方作物进入最后成熟期

农谚"九月寒露天渐凉,稻菽归仓菜入窖"生动勾勒出该时段的物候特征。通过分析近十年气象数据发现,北纬35°地区在农历九月期间:

- 日均气温下降梯度达0.8℃/旬

- 降水量较八月减少40-60%

- 日照时长缩减至每日8.2小时

从生态学视角观察,这个阶段呈现独特的生物节律:

- 候鸟迁徙进入高峰期

- 昆虫进入滞育准备期

- 落叶乔木启动养分回收机制

《齐民要术》记载的"九月筑场圃,十月纳禾稼"至今仍在指导农业生产。现代精准农业实践中,寒露前后3天被证实为:

- 冬小麦最佳播种窗口期

- 晚稻收割水分临界点(18-22%)

- 果树秋肥施用黄金时段

传统文化层面,这个时段承载着丰富的人文内涵。从重阳登高避灾的原始信仰,到菊花酒酿制的时令习俗,无不体现着先民对自然规律的深刻认知。考古发现显示,良渚文化遗址中已有九月祭器的规制雏形。

当代气候变迁研究显示,近三十年农历九月呈现显著变化:

- 初霜日平均推迟9.3天

- ≥10℃积温增加85℃·d

- 极端降水概率上升27%

这些数据为现代农业调整提供重要参考,例如东北地区水稻品种更替周期已由传统的12-15年缩短至6-8年。气象学家建议将传统节气与积温模型结合,建立动态农事指导体系。

从物候观测史考证,唐代《月令辑要》记录的"九月豺祭兽"现象,现已北移3.2个纬度。这种生态位迁移提示着生物气候学的深刻变迁,为研究物候序列提供珍贵基线数据。

在中医药学体系中,此时段强调"养收之道":

- 宜食芝麻、核桃等润燥之物

- 晨练时间应推迟至日出后

- 重点养护肺经与大肠经

通过多维度解析可见,农历九月不仅是简单的时间刻度,更是凝结着天文、农事、生态、人文等多重智慧的文明坐标。这种历法设置既遵循天体运行规律,又精准对应物候特征,展现出古代科学观察的卓越水平。