十月是什么节气——探究深秋时令与农耕文化的交汇点

- 2025-04-24

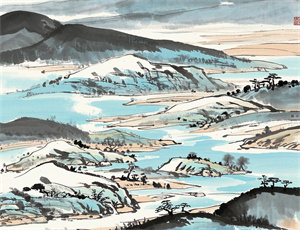

当北半球迎来年度昼夜均分的特殊时刻,十月以其独有的气候特征与节气更迭,在农历与公历的交错中构建出独特的时空坐标。这个承接着仲秋与初冬的月份,不仅蕴含着寒露、霜降两大传统节气,更承载着千年农耕文明的智慧结晶与自然哲学。

一、十月节气的地理密码

太阳行至黄经195度时,寒露节气如约而至。此时中国大部分地区昼夜温差突破10℃,北方冷空气开始形成稳定南下态势。气象数据显示,华北平原日均气温较九月下降6-8℃,长江流域则出现持续性阴雨天气。

随着地球公转轨道的变化,十月下旬太阳直射点移至南半球,霜降成为秋季最后一个节气。这个时段呈现三大典型特征:

- 黄河流域出现初霜冻

- 江南地区晚稻进入集中收割期

- 东北地区完成越冬作物播种

二、节气系统的农业映射

古代农书《齐民要术》记载的"寒露收豆,霜降摘棉",精准对应现代农业科学中的积温理论。通过对比不同纬度地区作物生长周期发现:

- 东北寒温带:十月完成秋整地作业

- 黄河流域:冬小麦播种窗口期持续18-22天

- 长江流域:双季晚稻收割与油菜移栽同步进行

现代农业卫星遥感数据显示,十月全国耕地利用率呈现明显地域差异。华北平原耕地闲置率约35%,而长江中下游地区仍保持78%的耕作强度,这种差异正是节气指导农事的现代印证。

三、气候现象的文化解码

从《月令七十二候》对"鸿雁来宾"的物候描述,到现代鸟类学研究证实的大雁迁徙规律,十月节气始终是生物活动的重要节点。气象档案显示:

- 1961-2020年间霜冻线南移速度达11.3公里/十年

- 近三十年寒露期间暴雨发生频率提升40%

- 城市热岛效应使霜降日平均延后5.7天

这些变化推动着传统节气知识的现代转化。例如岭南地区将"晒秋"习俗调整为果蔬烘干技术,华北农民根据积温变化调整冬小麦播种深度,都是传统智慧与现代科技的结合范例。

四、时空坐标的人文印记

敦煌文献中记载的"寒露造酒"工艺,与当代微生物学研究揭示的酿酒最佳温湿度区间高度吻合。各地现存的278项十月相关非遗项目,构成活态化的节气文化载体:

- 浙江开渔节与东海渔汛期的天文对应

- 山西打树花习俗中的金属熔点认知

- 云南哈尼族十月年与梯田灌溉周期

这些文化现象不仅保存着先人对自然规律的观察成果,更在当代衍生出生态旅游、特色农业等新型产业形态,使传统节气焕发新的生命力。