雨水节气诗词拜年感想——传统节气与新春文化的诗意共鸣

- 2025-04-24

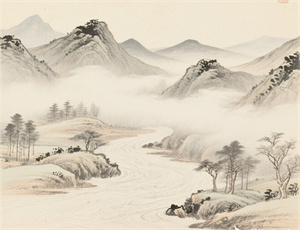

当二十四节气中的“雨水”与农历新年的余韵交织,自然时序的流转与人文情感的凝聚便形成独特的美学意境。从《月令七十二候集解》中“东风解冻,散而为雨”的物候记载,到唐宋诗人笔下“天街小雨润如酥”的细腻描摹;从“拜年帖”承载的礼仪传统,到当代微信祝福的数字化表达,这场跨越千年的时空对话,不仅展现着中华民族对自然规律的深刻认知,更揭示着节气文化与年俗传统在当代社会的创造性转化。雨水时节的细雨润物与新春祝福的温暖传递,恰似两条文化脉络在历史长河中彼此缠绕,编织出中国人独有的精神图谱。

一、节气物候中的天人哲学

在农耕文明的经验体系里,雨水节气标志着“七九河开”的物候变迁。《礼记·月令》记载此时“獭祭鱼”“鸿雁来”“草木萌动”的生态图景,暗合着“三候五日”的观测智慧。北宋文人梅尧臣在《雨水》中写道:“霁色含朝雨,春声动早雷”,将节气特征与生命律动巧妙融合,这种以诗证史的创作手法,实则是古人“观物取象”思维的具体呈现。

- 物候符号的隐喻系统:雨水时节的“草木萌动”常被文人赋予新生希望,如韩愈“最是一年春好处”的赞叹

- 气候智慧的生活转化:江南地区“占稻色”习俗通过爆糯谷占卜年成,将自然现象转化为生产经验

- 时空观念的具象表达:《齐民要术》记载的雨水农事,体现着“不违农时”的生存智慧

二、诗词文本中的意象流变

从《诗经》“习习谷风,以阴以雨”的比兴传统,到杜甫“好雨知时节”的经典咏叹,雨水意象在诗词长河中不断获得新的诠释维度。南宋杨万里“怪来腊日起春风,一夜琼花发禁中”将雪雨转换写得妙趣横生,而明代王磐《清江引·雨水》中“洗砚修良策,封书寄远人”则赋予雨水以人文关怀。

诗词创作在历史演进中呈现出三个显著特征:

- 唐代以前多聚焦自然描摹,如谢朓“朔风吹飞雨”的直观白描

- 宋元时期注重哲理升华,苏轼“东风袅袅泛崇光”暗含人生体悟

- 明清阶段趋向生活化表达,文徵明“试笔书春帖,烹茶唤客尝”展现世俗趣味

三、年俗礼仪的现代转型

古时“拜年帖”在雨水时节经由驿站传递,白居易“心泰身宁是归处,故乡何独在长安”的诗柬,堪称最早的春节祝福模板。这种“以诗代简”的传统,在数字时代演变为全民参与的短信诗词创作热潮。2023年微信春节数据显示,含有“润物无声”“春风化雨”等意象的祝福语转发量同比增长37%,印证着传统文化元素的当代生命力。

传统年俗正在经历三重转变:

载体层面:从纸质拜帖到动态H5的介质转换

内容层面:程式化祝词向个性化创作的表达升级

传播层面:地域性习俗向跨文化对话的维度拓展

四、文化基因的传承创新

在苏州博物馆的雨水节气特展中,3D投影技术将陆游“小楼一夜听春雨”的意境具象化为可感空间;故宫文创推出的“二十四节气笺谱”,让古诗词以摩登方式走入日常生活。这种创造性转化不仅需要技术赋能,更依赖对文化本体的深度理解——当“润物细无声”从农业谚语升华为教育理念,当“风雨送春归”被赋予时代新解,传统文化才能真正实现活态传承。

春雨依然年复一年浸润着华夏土地,而那些凝结在诗词与年俗中的文化密码,正通过新的表达方式唤醒民族记忆。从农谚歌谣到数字艺术,从案头尺牍到云端互动,变的是载体形式,不变的是对自然的敬畏、对时序的遵循以及对美好生活的永恒追求。这种文化基因的延续,恰似雨水时节悄然萌发的种芽,在传统与现代的土壤中生长出新的枝蔓。