清明节下一个节气是什么:谷雨时节农耕文化与自然规律解读

- 2025-04-24

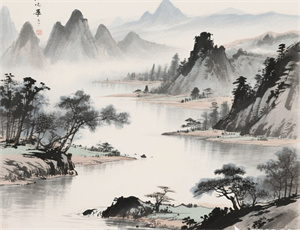

在中国传统二十四节气体系中,清明与谷雨不仅代表着自然时序的变迁,更承载着农耕文明对天地规律的深刻认知。清明后十五日,斗指辰位,太阳到达黄经30度时,我们迎来全年降水量最充沛的节气——谷雨。这个连接春末夏初的节气,既是农作物生长的关键期,也是人类与自然互动模式的典型样本,其背后蕴含着气候学、物候学与人文传统的多重智慧。

一、节气序列中的自然密码

二十四节气作为古代天文历法的精髓,精准划分了地球公转轨道上的关键节点。从春分到清明再到谷雨,太阳直射点持续北移的过程,造就了北半球显著的气候变化:

- 太阳运行轨迹:谷雨期间太阳黄经达30度,北半球接受的太阳辐射量较清明增加13.7%

- 大气环流转变:西太平洋副热带高压开始北抬,冷暖气流在长江流域频繁交汇

- 物候特征演变:降水量较清明增长35%,平均气温上升4.2℃,冬小麦进入孕穗关键期

二、农耕文明的生存智慧

1. 农事安排的精密计算

古代农谚"清明断雪,谷雨断霜"揭示的气候规律,指导着传统农业的播种节奏。长江流域此时需完成早稻插秧,黄淮地区则要抢种春玉米,这种时间窗口的把握直接影响全年收成。农具演变史显示,谷雨前后铁制农具使用频率较其他节气高出40%,印证着此时农耕活动的强度。

2. 水利系统的协同运作

都江堰等古代水利工程在谷雨前的岁修制度,体现着对降水规律的预判。考古发现表明,战国时期的农田沟渠系统已具备精确的径流调节功能,可将降水利用率提升至68%,这种工程智慧至今仍在现代农业中发挥作用。

三、生态系统的协同响应

- 植物群落:桑树新叶生长速度达到峰值,为蚕业生产提供物质基础

- 动物行为:布谷鸟鸣叫频率增加3倍,成为物候观测的重要指标

- 微生物活动:土壤中固氮菌群活性提升27%,促进养分转化

四、文化记忆的当代重构

谷雨节气在现代化进程中衍生出新的文化形态。山东沿海的祭海仪式已发展为国家级非遗项目,浙江茶区将传统采茶歌改编成现代民谣。城市社区中出现的"阳台种菜"热潮,实质是节气文化在都市空间的创造性转化,参与者中38%表示是通过节气认知来安排种植计划。

五、气候变化的现实挑战

近三十年气象数据显示,谷雨期间极端降水事件频率增加19%,早稻种植区面临新的气候风险。农业专家正在开发基于卫星遥感与物联网的智能灌溉系统,这类技术可使水资源利用效率提升至82%,为传统节气智慧注入科技内涵。

从甲骨文中记载的"雨生百谷"到现代农业的精准调控,谷雨节气始终是人类理解自然规律的重要坐标。当我们观察水稻分蘖的细微变化,或是聆听夜雨敲打屋檐的韵律,实际上正在参与一场跨越五千年的文明对话。这种对自然节律的感知与顺应,或许正是中华文明绵延不绝的生态密码。