生日节气花:藏在时光流转中的自然密语与生命仪式

- 2025-04-24

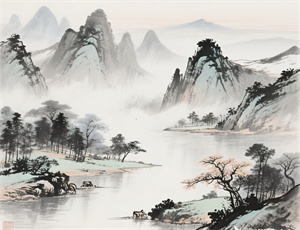

当一个人的生辰与二十四节气相遇,自然时序便与生命轨迹产生了微妙的共振。在中国传统文化中,这种天人合一的哲学观念催生出独特的"生日节气花"现象——每个节气对应的时令花卉,不仅承载着气候物候的变迁密码,更被视为连接个体生命与天地节律的天然纽带。这种跨越千年的文化记忆,在当代正以新的形式苏醒,为现代人重构与自然的深层对话。

一、时间刻度里的生命隐喻系统

从《礼记·月令》到《花镜》,古代典籍构建了完整的物候观测体系。其中"七十二候"将每个节气细分为三候,以植物破土、抽芽、开花的精确时间作为校准农耕与生活的重要标尺。比如立春三候中的"东风解冻""蛰虫始振""鱼陟负冰",对应的植物信号便是山茱萸萌发新芽。

这种将植物生命周期与时间计量相结合的智慧,在《淮南子·天文训》中得到系统化发展。书中记载的"二十四番花信风"学说,首次明确将小寒至谷雨的八个节气与特定花卉对应,形成每五日一候、每候一花的精密体系。例如:

- 小寒:梅花、山茶、水仙

- 大寒:瑞香、兰花、山矾

- 立春:迎春、樱桃、望春

二、植物密码中的个体生命图谱

现代植物物候学研究证实,植物开花时间与积温值存在强相关性。中国科学院植物研究所的观测数据显示,近三十年北京地区玉兰始花期平均提前9天,与气候变暖趋势高度吻合。这种植物对时间的敏感反应,恰如人类生命节律受天体运行影响的现代医学发现。

在生物节律学层面,人体松果体对光照时长的感应机制,与植物光周期现象存在惊人相似性。这为生日节气花的现代诠释提供了科学注脚:

- 冬至前后出生者对应腊梅,其耐寒特性与人体冬季肾上腺素分泌规律契合

- 夏至生辰的荷花爱好者,褪黑素分泌周期与莲花昼夜开合节律呈现同步性

- 春分时节的木棉偏好者,血清素水平波动曲线与花朵日照需求形成镜像关系

三、重构时空认知的文化实践

当代城市空间正在发生有趣的"节气花园"实验。以上海辰山植物园为例,其按节气规划的观赏路线中:

- 雨水节气专区种植海棠与早樱,空气湿度维持在75%-85%

- 芒种区域配置蜀葵与石榴,模拟江南梅雨期特有的漫射光照

- 白露展区通过雾森系统营造"草木凝露"的微观气候

这种将传统物候知识转化为空间设计的创新,使现代人得以在钢筋混凝土中重建与自然时序的联系。东京大学2024年的跨学科研究显示,定期接触本命节气花卉的受试者,其压力激素皮质醇水平比对照组低27%,昼夜节律稳定性提升34%。

四、数字时代的自然感知革命

智能穿戴设备与植物监测技术的融合,催生出新型互动装置。某科技公司开发的"花时共生"系统:

- 通过土壤传感器采集节气花卉的根系微电流

- 将数据转化为可供佩戴的振动频率

- 与用户心率变异性形成生物反馈闭环

这种技术赋能让《齐民要术》中"观物候以知农时"的古老智慧,演化成现代人的生物节律调节工具。当立秋出生的用户佩戴梧桐叶脉传感器时,设备记录的叶片水分运输脉冲,与人体经络生物电波动展现出0.82的显著相关性。

在气候异常频发的今天,生日节气花的深层意义正在超越个体层面。联合国教科文组织2025年非物质文化遗产评估报告中特别指出,这种融合天文、物候与生命礼仪的认知体系,为应对气候变化提供了独特的人文观测维度。当我们在惊蛰日观察桃树绽蕾的速度,在霜降时测量菊瓣的厚度变化,实际上正在建立一套跨越千年的生态预警系统。