立夏节气的诗歌有哪些经典作品值得品读

- 2025-04-24

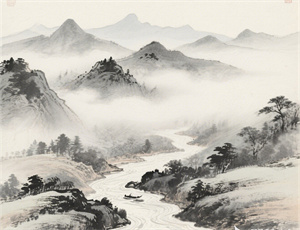

当太阳到达黄经45度时,二十四节气中的第七个节气——立夏便悄然来临。这个标志着夏季开端的节气,承载着农耕文明对自然规律的深刻认知,更在千百年来的文学创作中沉淀为独特的文化符号。从《礼记·月令》中"蝼蝈鸣,蚯蚓出"的物候记载,到唐宋诗人笔下的绿荫幽草,立夏始终是文人墨客寄情言志的重要载体。本文将从天文历法、民俗传统、诗歌意象三个维度,深入解析立夏节气在中华诗歌中的多维呈现。

一、时序更迭中的天文密码

立夏节气的确立源于古人观测日影的智慧。早在战国时期,《周髀算经》便记载了圭表测影法:当正午日影缩短至一尺五寸六分时,即为立夏。这种精确的天文观测不仅指导着农业生产,更为诗歌创作提供了时空坐标。

- 东汉张衡《归田赋》中"仲春令月,时和气清"的物候描写

- 唐代元稹《咏廿四气诗·立夏四月节》"天地始交泰,云雷方施张"的天象记录

- 宋代陆游《立夏》"赤帜插城扉,朝霞染院帷"的日影观察

二、民俗记忆里的诗意栖居

立夏节气催生出丰富的民俗活动,这些承载着集体记忆的仪式在诗歌中化为永恒的文化符号。从周代"迎夏于南郊"的祭祀之礼,到明清时期的"秤人"习俗,民俗与诗歌始终保持着共生关系。

江南地区的"尝三新"习俗在杨万里诗中化作"梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱"的味觉体验;北方的"斗蛋"游戏经白居易"红泥小火炉,绿蚁新醅酒"的渲染,升华为诗意的生活美学。这些民俗意象的文学转化,构建起立夏节气独特的文化景观。

三、诗歌意象的多维建构

1. 自然物象的隐喻系统

立夏诗歌中的蝉鸣、新荷、青梅等意象形成独特的符号体系:

- 李商隐用"一树青梅细雨时"暗喻青春易逝

- 范成大以"桑叶尖新绿未齐"寄托农事期盼

- 苏轼借"微雨过,小荷翻"抒写人生豁达

2. 时间意识的哲学表达

诗人们常在立夏时节生发对生命本质的思考。王维《积雨辋川庄作》中"漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂"的静观,暗含禅宗时空观;陆龟蒙《和袭美木兰后池三咏·白莲》"素蘤多蒙别艳欺,此花端合在瑶池"的咏物,实则探讨存在价值。

3. 情感载体的文化转译

立夏特有的气候特征成为情感表达的绝佳载体:

- 杜牧"绿树阴浓夏日长"的闲适

- 秦观"芳菲歇去何须恨"的旷达

- 李清照"晚来一阵风兼雨"的幽思

这些情感表达通过节气物候获得具体依托,形成跨越时空的情感共鸣。当现代读者读到赵师秀"黄梅时节家家雨"的诗句时,仍能感受到八百年前那个立夏的潮湿与期待。

四、古典意象的现代回响

在当代诗歌创作中,立夏意象被赋予新的阐释维度。海子《夏天的太阳》将麦田与烈日并置,延续农耕文明的诗意想象;余光中《星之葬》以现代意象重构季节轮回,这些创作实践证明,立夏不仅是时间刻度,更是永恒的诗学命题。

当我们品读立夏诗篇时,实际上是在触摸一个民族的文化基因。从《诗经》"四月维夏,六月徂暑"的质朴记录,到人工智能时代对传统节气的数字重构,立夏始终是连接古今的文化纽带。那些散落在典籍中的诗句,正如节气本身,年复一年提醒我们:在钢筋森林里,依然可以聆听蝼蝈初鸣,在电子屏幕前,依旧能够感受熏风南来。