清明这个节气的特点——踏青祭祖背后的自然密码与人文脉络

- 2025-04-24

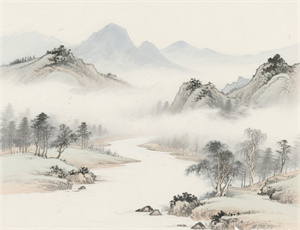

清明,作为中国传统二十四节气中唯一兼具节日属性的时间节点,其特殊性源于天地运行规律与人文历史的深度交融。这个处于仲春与暮春之交的节气,不仅承载着温度升降、物候变迁的自然密码,更凝结着农耕文明对生命循环的哲学思考。从黄河流域的初雷萌动到江南烟雨的润物无声,从寒食禁火的古老遗风到踏青插柳的鲜活民俗,清明如同一部立体的文化典籍,在时空维度中编织着自然法则与人类活动的精妙关联。

自然维度:阴阳平衡的物候交响

清明时节的物候特征呈现典型的过渡性特质,其核心表现为三个层面的自然演化:

- 温度场的重构:太阳黄经达15°时,北半球地表日均温稳定突破10℃临界值,昼夜温差从惊蛰的8-12℃收窄至5-8℃,形成利于作物生长的积温环境

- 降水系统的转型:东南季风开始取代大陆性气团,年降水量等值线北推至黄淮流域,出现“清明时节雨纷纷”的独特降水模式

- 生态位的更迭:华北地区冬小麦进入拔节孕穗期,长江流域早稻开始浸种催芽,自然界的生产者层级实现季节交替

农耕密码:时间管理的智慧结晶

古代农书《齐民要术》记载的清明农事规程,揭示出精密的物候农时对应系统:

- 土壤活化窗口期:冻土层完全消融后形成的“返浆水”,使土壤孔隙度达到春耕最佳状态

- 病虫害防控关键期:气温回升激活越冬虫卵,农人利用草木灰等天然材料实施生物防治

- 作物轮作衔接期:北方结束冬闲田整理,南方完成早稻秧苗移栽,形成跨纬度农事协作

文化基因:生命观的空间投射

清明习俗的深层结构,映射着中华文明特有的生死哲学:

- 墓祭仪式的时空叙事:通过“前三后四”的时间弹性与“培土除草”的空间修整,构建生者与逝者的对话场域

- 踏青活动的生态隐喻:折柳、戴荠等行为既是禳灾祈福的符号象征,也暗含对植物生命力的崇拜

- 寒食记忆的礼制遗存:从周代禁火旧制到唐宋改火新俗,折射出社会治理与自然节律的调适过程

现代启示:生态文明的传承创新

在城市化进程加速的当下,清明文化的现代转化呈现多维价值:

- 传统墓园向生态葬式的转型,推动“厚养薄葬”理念与土地资源保护的结合

- 踏青赏花衍生的自然教育,促进城市居民重建与地域生态的情感联结

- 节气饮食的标准化生产,使青团、清明粿等时令食品成为文化传播载体

当无人机在梯田上空监测墒情变化,当生物降解材料替代传统祭祀用品,古老的清明智慧正在与现代科技产生新的化学反应。这个承载着中国人宇宙观与生命观的特殊节气,始终在守护文化根脉与顺应时代变革之间寻找着动态平衡点。