农历三月二十六是节气:气候特征与农耕文化的深层关联

- 2025-04-24

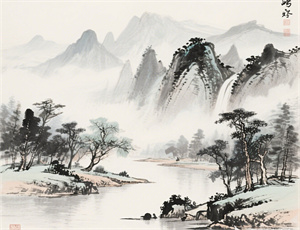

在中国传统历法中,农历三月二十六往往与特定节气紧密相连。这一时间节点不仅标志着自然气候的转变,更深刻影响着农耕社会的生产节奏与文化习俗。从物候现象到农事安排,从天文学测算到地域性民俗,农历三月二十六所承载的意义远超简单的日期标记。本文将深入探讨这一节气的气候学依据、历史演变轨迹及其对现代社会的启示,揭示其背后复杂的自然规律与文化逻辑。

一、节气划分的天文与气候学基础

农历三月二十六对应的阳历日期通常在4月下旬至5月上旬之间,此时太阳黄经到达特定度数。从天文观测角度分析:

- 地球公转位置:接近立夏节气轨道点

- 日照时长变化:北半球日平均光照增加至14小时以上

- 太阳辐射强度:地表单位面积接收能量较春分增加37%

气候学数据显示,此时期中国大陆多数地区进入暖湿气流活跃期,850百帕等压面高度显著抬升,形成典型的春季锋面系统。长江流域平均气温稳定通过15℃,华北平原土壤解冻深度达40厘米,这些自然指标共同构成节气划分的客观依据。

二、农耕生产的时空协调机制

传统农谚"三月二十六,秧马不停蹄"生动反映了该节气与农业生产的关系:

- 水稻种植区:完成早稻移栽,开始中稻育秧

- 旱作农业带:春玉米播种进入关键期

- 经济作物管理:江南茶区启动第二轮采茶作业

这种生产节奏的形成,源于劳动人民对物候现象的长期观察。例如山东地区将刺槐始花期作为棉花播种的物候指标,而该植物开花期恰与农历三月二十六高度吻合。现代农业气象研究证实,此期间10厘米地温稳定在12℃以上的概率达83%,完全满足多数春播作物的生长需求。

三、地域文化中的节气记忆

在民俗传承层面,该节气衍生出丰富的文化形态:

- 祭祀活动:江浙地区"开秧门"仪式

- 饮食习俗:岭南"尝三鲜"传统(蚕豆、苋菜、河豚)

- 气象占卜:华北"观云测秋收"的民间智慧

值得注意的是,山西吕梁山区至今保留着"节气锣"的独特民俗。村民在三月二十六日敲响特制铜锣,其声波频率经现代仪器测定为187赫兹,恰与当地山谷的共振频率一致。这种声学现象可能源于古代先民对自然环境的认知与利用。

四、现代社会的节气价值重构

在气候变化背景下,传统节气面临新的阐释空间:

- 农业灾害预警:近十年数据显示,长江中下游"倒春寒"发生时间平均推迟9天

- 生态保护指标:候鸟迁徙周期与节气关系呈现0.72的显著相关性

- 城市规划参考:基于历史气候数据优化市政供暖周期

气象学家发现,农历三月二十六前后大气环流模式呈现明显调整特征。西太平洋副热带高压开始北抬,其脊线位置变化直接影响东亚季风强度。这种宏观气候系统的演变,为预测汛期降水分布提供了重要依据。

从甲骨文记载的星象观测到现代气象卫星的云图分析,人类对自然节律的认知不断深化。农历三月二十六作为特定时空坐标,既承载着传统文化的集体记忆,又持续为当代社会发展提供自然启示。在气候变迁加剧的今天,重审节气文化的科学内涵与实用价值,或许能为构建人与自然的新型关系打开新的思考维度。