盛夏三重奏:夏至启炎序 小暑连大暑

- 2025-04-24

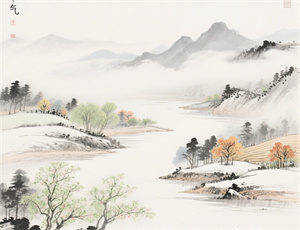

当太阳直射点北抵回归线,夏至开启全年白昼最长之日,接续的小暑与大暑则编织出最炽烈的仲夏图景。这三个紧密相连的节气,既构成中国传统农耕文明的气候坐标,又暗合天地阴阳转换的深层规律。从黄河流域的麦收到江南水乡的荷影,从《礼记》记载的迎夏仪式到现代都市的消暑智慧,二十四节气体系中的"夏至-小暑-大暑"组合,正在时空经纬中续写着自然与人文的共生叙事。

一、自然现象的多维解析

夏至日太阳直射北回归线,形成北半球年度最大太阳高度角。此时地表积累的热量尚未达到峰值,造就了"夏至不过不热"的物候特征。随着地球公转,太阳辐射持续加热地表,至小暑节气(7月7日前后),土壤蓄热完成能量转换,全国大部地区进入持续性高温阶段。

- 热量传导滞后效应:地球表面与大气层的热交换存在30-40天的相位差

- 副热带高压动态:西太平洋副高7月中旬北抬,与大陆高压合并形成酷热区

- 梅雨锋面进退:长江流域"出梅"时间直接影响大暑时段的温度曲线

二、农耕文明的智慧结晶

在传统农事体系中,这三个节气构成关键农时节点。北方冬小麦产区遵循"夏至收麦忌雨淋"的农谚,江南水田则开始"小暑培秧固根基"的劳作。值得关注的是,古代农书《齐民要术》特别强调大暑期间"三时"管理:

- 辰时(7-9点)灌溉补水

- 午时(11-13点)疏叶通风

- 酉时(17-19点)查虫除害

三、文化符号的现代演绎

苏州博物馆藏的清代《消夏图》卷轴,生动描绘了士大夫阶层的度夏雅趣:临水亭台中,冰镇瓜果与古籍琴瑟相伴。这种传统消暑智慧在当代衍生出新的形态——北京胡同里的"夏至面"食俗与上海弄堂的绿豆汤制作,通过短视频平台获得年轻群体追捧。

饮食调理体系: 凉面(碳水化合物) → 莲藕(碱性食物) → 苦瓜(苦味物质) 对应现代营养学的 能量补给→酸碱平衡→味觉调节

四、气候变化的现实映照

中国气象局1951-2020年数据显示,大暑期间极端高温事件频次增长2.3倍。这种变化倒逼农事改良:河北农科院培育的"抗逆性小麦"可将灌浆期耐温阈值提升2℃;江南茶区创新"立体遮阳"种植法,使龙井茶品质稳定性提高17%。

当城市建筑玻璃幕墙反射着灼目阳光,内蒙古草原的牧民正依据星象调整转场路线。在看似对立的现代与传统之间,二十四节气依然发挥着文化黏合剂的作用。从智能手机推送的节气提醒,到育种实验室里的物候观测,这套古老的历法体系正在科技赋能下焕发新生。