二十四节气歌里的含义:自然韵律与人文智慧的千年对话

- 2025-04-24

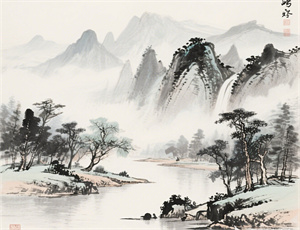

当稚童用清亮的嗓音吟唱"春雨惊春清谷天"时,他们正在传承一部镌刻在时间轴上的中华文明密码。这首流传六百余年的节气歌,以二十八个汉字浓缩了黄河流域农耕文明对自然规律的深刻认知。二十四节气不仅是指导农事的历法体系,更是中国人理解宇宙运行、构建生命哲学的独特范式。

一、天文历法与生命节律的精密耦合

古人通过圭表测影确立"二至二分",在日晷投影的最短与最长处锁定冬至夏至,在昼夜均分时确认春分秋分。这四个基准点构成节气体系的基础框架,其观测精度达到±0.5天的水平。在此基础上,结合物候现象细分出:

- 反映温度变化的小暑、大暑、处暑

- 记录降水规律的雨水、谷雨、白露

- 标记物候特征的惊蛰、清明、小满

二、阴阳平衡的哲学具象化表达

二十四节气在空间分布上呈现完美的对称结构:冬至阳气始生,夏至阴气初动,春分秋分阴阳持平。每个节气都对应着特定的卦象方位,如立春对应艮卦(东北方),立夏对应巽卦(东南方)。这种时空统一的思维模式,在《周易》与《黄帝内经》中均有深刻体现:

- 春生时节对应肝木,宜食辛温发散之物

- 夏长周期关联心火,推崇苦味降火之品

- 秋收阶段匹配肺金,侧重酸味收敛之效

- 冬藏时期应和肾水,主张咸味滋补之方

三、文化符号的现代性转换

在城市化进程加速的今天,节气文化衍生出新的存在形态。北京故宫在立春日举办"咬春"数字展览,苏州博物馆在小满节气推出缂丝技艺VR体验。现代农业科技与节气智慧正在深度融合:

- 卫星遥感技术实现"芒种墒情"实时监测

- 智能温室系统模拟"白露温差"培育作物

- 区块链技术用于"秋分尝新"农产品溯源

四、全球视野下的节气文明对话

当联合国教科文组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产时,世界开始重新审视这种东方时序体系的现代价值。比较研究显示:

- 玛雅历法的卓尔金周期侧重宗教仪式

- 埃及太阳历聚焦尼罗河泛滥周期

- 中国节气体系强调天地人协同共生

从殷商甲骨文的"四方风"记载,到《淮南子》完备的节气系统,再到现代气象卫星的轨道计算,中国人对自然节律的探索从未停歇。当我们在冬至数九、清明踏青时,实际上正在参与一场跨越三千年的文明对话。二十四节气歌的每个字符,都是先民留给未来世界的生态密码,等待着被持续破译与重新诠释。