24节气及内涵——自然时序与人文智慧的千年对话

- 2025-04-24

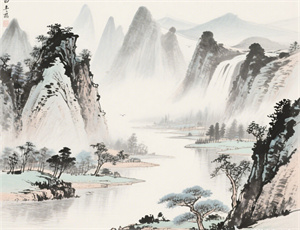

当黄河流域的古人仰望星空,在日晷投影中捕捉光阴流转,一套贯穿农耕文明的时间体系悄然成型。二十四节气不仅是历法刻度,更是中华文明对天地规律的哲学解构。从《尚书·尧典》的"四仲中星"观测到汉代《淮南子》确立完整节气系统,这套自然法则在两千余年里指导着播种收获,塑造着祭祀习俗,更沉淀为诗词歌赋中的文化基因。在气候剧变的当代,重探节气文化,既是解码古人生态智慧的密钥,更是寻找现代人与自然和解的新路径。

一、时空坐标系里的农耕密码

- 天文观测的精密刻度:以黄道圆周360度等分24份,每个节气间隔15.218度,精确对应地球公转位置

- 物候现象的动态索引:惊蛰时土壤温度达到6-8℃唤醒冬眠生物,清明前后10cm地温稳定通过12℃适宜播种

- 气候规律的量化表达:小满时节长江中下游平均降水120-150mm,与水稻需水量高度契合

二、文化基因中的生态哲学

1. 阴阳平衡的宇宙观

冬至阴极而阳生,夏至阳极而阴起,这种动态平衡思想在《黄帝内经》"四气调神"理论中得到医学印证。春分秋分的昼夜均等,不仅指导农事,更衍生出"致中和"的处世哲学。

2. 天人合一的实践智慧

- 建筑营造:北方民居坐北朝南,冬至正午阳光满室,契合"三九向阳"的营造法则

- 饮食养生:立秋"贴秋膘"储存能量,对应基础代谢率随气温每降1℃提升2-3%的生理规律

- 文学意象:李清照"乍暖还寒时候"(对应惊蛰至春分气候特征),成为情感抒发的自然载体

三、现代文明中的节气重生

在设施农业打破季节限制的今天,节气文化正以新形态延续生命力。江苏兴化的"霜降捕捞节"带动水产产值提升18%,浙江安吉将"谷雨茶会"融入乡村旅游体系。气象大数据显示,北京近三十年"处暑"平均气温上升2.4℃,促使农技部门调整秋播时间表。这些实践印证着古老智慧与现代科技的融合可能。

四、跨文明的时序对话

对比玛雅文明的18个月历法,二十四节气显示出独特的连续性优势。当联合国教科文组织将中国农历列入非遗名录,全球23个国家的农业机构开始研究节气模型。在厄瓜多尔基多,春分日的"赤道立蛋"活动与中国的"竖蛋"习俗形成跨时空呼应,印证着人类对自然节律的共通感知。

现代农业传感器记录着土壤墒情变化,气象卫星捕捉着季风运动轨迹,但"清明前后种瓜点豆"的农谚仍在物联网终端闪烁。这种传统与现代的共生,恰如北斗七星与GPS卫星在天幕中的交相辉映,见证着人类认知自然的不同维度。当气候临界点频频示警,重新理解二十四节气中的生态节制思想,或许能为可持续发展提供古老而崭新的启示。