农厉节气:千年农耕文明的智慧结晶与自然启示

- 2025-04-24

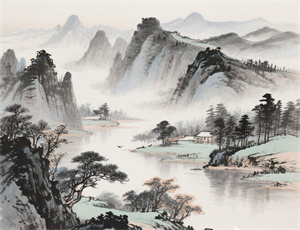

在黄土高原的沟壑间,江南水田的阡陌上,农人仰观日月星辰的运行轨迹,俯察草木虫鸟的细微变化,将天人合一的哲学思想转化为二十四节气的具体实践。这套起源于黄河流域的时间体系,不仅指导着春种秋收的农业活动,更蕴含着中华文明对自然规律的深刻认知,构成了人类最早的系统性物候观测记录。

一、时空坐标系里的农耕密码

公元前104年,《太初历》的颁布标志着二十四节气正式纳入国家历法体系。这种将太阳周年运动轨迹划分为24等分的独创方法,实现了天文观测与农业生产的精准对接:

- 二分二至:春分秋分确立昼夜平分的临界点,夏至冬至记录日照时间的极限值

- 四立节点:立春、立夏、立秋、立冬构建四季轮转的基本框架

- 气候特征:小暑大暑、小雪大雪等节气描绘温度变化的阶梯图谱

二、物候观测的微观世界

每个节气对应的七十二候,构成了世界上最早的生物气候观测系统。惊蛰时节的春雷唤醒冬眠动物,谷雨时节的浮萍开始生长,这些细致入微的自然记录:

- 建立农作物生长周期与气候变化的对应关系

- 为灾害预警提供生物指标参照系

- 形成跨地域农耕活动的统一时间标准

三、地域差异中的节气变奏

在东北黑土地,农民将"清明忙种麦"调整为谷雨播种;珠江三角洲则把"立冬种麦"改为小雪时节。这种因地制宜的调整背后:

- 海拔每升高100米,物候期延迟2-3天

- 纬度每北移1度,春耕时间推迟4天

- 沿海地区比同纬度内陆早10-15天进入耕作期

四、现代科技与传统智慧的融合

在山东寿光的蔬菜基地,物联网传感器实时监测土壤墒情,与节气历法结合形成精准灌溉模型。这种古今智慧的碰撞体现在:

- 北斗卫星定位系统与"抢墒播种"经验的协同应用

- 气候大数据分析优化传统农谚的时空适用性

- 遥感技术验证古代"望云识天气"的科学性

从河西走廊的葡萄架到云南梯田的水稻株,现代农业正在重新诠释节气内涵。品种改良使作物生育期缩短20%,设施农业打破"霜降杀百草"的自然限制,但这些变革始终遵循着节气体系揭示的根本规律——尊重作物与光照、温度的固有关系。当无人机在惊蛰时节播撒种子,我们看到的不仅是技术的进步,更是古老智慧在新时代的延续与升华。

农厉节气与现代农业技术结合方法指导农业生产实践