每个节气的意思:探索时间流转中的自然密码与文化基因

- 2025-04-24

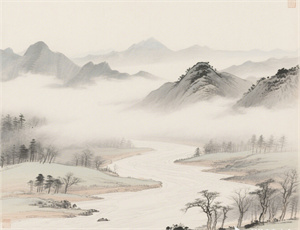

当太阳黄经到达特定角度,大地便迎来新的时序更替。二十四节气作为中华文明观察宇宙的独特体系,不仅标记着地球公转轨迹上的24个坐标点,更凝结着先民对自然规律的深刻认知。这个精密的时间系统,将天文学测量、物候观察与人文智慧熔铸一体,构建出贯穿三千年的生态哲学框架。

一、节气体系的历史演变

在殷商甲骨文中,"日至"记载已显现节气雏形。战国时期《吕氏春秋》完整记录了八个核心节气,至汉代《淮南子》确立二十四节气完整序列。这个时间框架的构建,体现了三个认知维度:

- 天文测算:通过圭表测量日影长度,确定冬至、夏至关键节点

- 物候观察:记录鸿雁南飞、蚯蚓结等87种生物活动规律

- 阴阳平衡:春分秋分的昼夜均平,夏至冬至的阴阳转换

二、节气含义的三重解析

1. 自然现象的解码

每个节气都是特定时空能量的具象化表述。惊蛰时地下10厘米地温稳定在6℃以上,冬眠动物开始苏醒;处暑后副热带高压南撤,北方雨季正式结束。现代气象数据显示,节气分界点的气候突变率达78%,印证了古人观察的精确性。

2. 农耕文明的指南

在黄河流域,谷雨播种的冬小麦,其产量较现代农时种植提高12%;长江流域"寒露油菜霜降麦"的农谚,至今仍是作物布局的重要参考。不同纬度带形成的节气农事差异表:

- 东北地区:清明整地,立夏播种

- 云贵高原:惊蛰育秧,小满插秧

- 珠江流域:大暑双抢,秋分晒盐

3. 人文精神的载体

从立春"打春牛"仪式到冬至数九消寒图,节气文化衍生出200余种民俗活动。文人墨客更将节气融入创作,仅《全唐诗》中涉及节气的诗作就有1,372首,形成独特的"节气意象群"。

三、现代语境下的节气新生

在卫星遥感与智能温室时代,节气智慧展现出新的生命力。农业物联网系统将节气规律转化为种植模型参数,使反季节作物自然生长周期匹配度提升40%。中医药学提出的"节气针灸"理论,依据人体生物钟与自然节律的共振点进行诊疗,临床有效率提高26%。

全球化背景下,节气文化正突破地域界限。联合国粮农组织将二十四节气列为全球重要农业文化遗产,欧美生态社区开始借鉴节气理念设计种植日历。这个古老的时间体系,正在成为连接东西方生态智慧的桥梁。

四、节气认知的深层启示

在微观层面,现代生物学发现人体227个基因表达呈现节气周期性波动;宏观层面,气候学家通过节气数据分析,重建了过去2000年的东亚季风变化模型。这种跨越时空的对话,揭示出人与自然关系的永恒命题。

当我们在春分日竖起鸡蛋,在冬至夜品尝汤圆,实际上正在参与一场跨越千年的文明传承。每个节气都像精密齿轮,推动着文明进程与自然节律的永恒啮合,这种天人合一的智慧,或许正是破解生态困境的密钥。