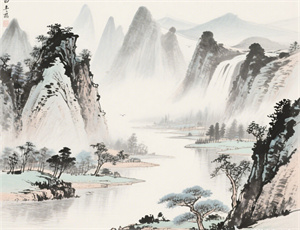

24节气冬天节气的诗歌——古代农耕文明的时空韵律

- 2025-04-24

当北风裹挟着霜雪掠过中原大地,二十四节气中的冬季节气便以诗歌为载体,将先民对自然规律的敬畏与生活智慧镌刻在文化基因里。立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六个节气,构成了完整的冬季时序体系,历代文人墨客在“候气而作”的创作传统中,用凝练的意象构建起跨越千年的精神对话。

在唐代诗人白居易笔下,立冬是“霜降向人寒,轻冰渌水漫”的物候更迭,这种观察记录精确到:

- 温度变化:“寒”字直指气温转折点

- 水文特征:“轻冰”对应初冬水面结冰形态

- 农耕活动:“野豺先祭月,仙菊遇重阳”记载祭祀与作物收储

宋元之际的节气诗呈现更鲜明的哲学思辨。苏轼在小雪节气写道“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”,看似咏物,实则以残菊意象隐喻:

- 生命在严寒中的韧性

- 物极必反的辩证法则

- 士大夫的气节坚守

冬至作为阴阳转换的关键节点,在诗歌中形成特殊的表现范式。杜甫“天时人事日相催,冬至阳生春又来”揭示了中国传统历法的核心逻辑:

- 太阳黄经达270°的天文观测

- “一阳生”的易学推演

- “数九”民俗的实践智慧

值得注意的是,节气诗歌的创作存在显著的地域差异。陆游在“大寒雪未消,闭户不能出”中描绘的江南冬景,与岑参“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”记录的塞外苦寒形成强烈对比。这种差异恰恰印证了二十四节气“以中原为基准,兼顾四方”的文化包容性。

当现代人重读这些穿越时空的节气诗篇,不仅能触摸到古人“观天察地”的智慧结晶,更能从“律回岁晚冰霜少,春到人间草木知”等诗句中,感受到中华文明对自然规律的深刻理解与诗意转化。这些承载着农耕记忆的文学遗产,至今仍在续写着人与自然和谐共生的永恒主题。