雨水节气诗中的自然韵律与文化意蕴

- 2025-04-24

当北斗七星的斗柄指向寅位,东风解冻后化雨润物,中国古代农人便在《月令七十二候集解》的"獭祭鱼、鸿雁来、草木萌动"物候变化中,捕捉到雨水节气的独特诗意。这个连接立春与惊蛰的过渡节气,在历代文人墨客笔下呈现出多维度的文化景观——既有《诗经》"习习谷风,以阴以雨"的农耕观察,也蕴含韩愈"天街小雨润如酥"的生命礼赞,更暗藏李商隐"红楼隔雨相望冷"的幽微情思。

农耕文明的时空刻度

雨水节气诗词中反复出现的"膏泽""时雨"意象,实为农耕文明对自然韵律的精准把握。宋代陆游在《春雨》中写道:"土膏欲动雨频催,万草千花次第开",不仅描摹出雨水滋润土壤的物候特征,更揭示节气与农事的内在关联。出土的秦简《日书》记载"雨水之日,利浸种",印证了诗词意象背后的实用农学智慧。

这种自然时序的文学转译包含三个层面:

- 物候观测体系:唐代元稹《咏廿四气诗》精确到"雨水洗春容,平田已见龙",将苍龙七宿的天象变化融入节气书写

- 农耕经验编码:范成大《四时田园杂兴》"膏脉趁春耕"的表述,暗含江南水田的灌溉周期

- 生态平衡意识:清代《帝京岁时纪胜》记载"雨水日埋缸验丰歉",展现农业社会的生态监测智慧

天人感应的诗学建构

雨水诗词中的"甘霖-旱魃"二元叙事,实为天人感应哲学的诗意投射。杜甫《春夜喜雨》"好雨知时节"的人格化书写,与汉代董仲舒"天人相类"说形成互文。这种思维模式在具体创作中呈现三种表现形态:

- 宋人黄庭坚"雷动风行惊蛰户,天开地辟转鸿钧"的宇宙观照

- 明代王夫之"天地氤氲,万物化醇"的气化哲学阐释

- 清代袁枚"雨工骑龙入云去,九点齐州烟绿"的神话重构

值得注意的是,江南地区特有的"杏花春雨"意象,在元代虞集《风入松》中完成地理符号向文化符号的转变。这种地域性审美经验的升华,恰与陆机《文赋》"观古今于须臾,抚四海于一瞬"的创作论形成跨时空呼应。

情感符号的嬗变轨迹

雨水意象的情感承载,随时代变迁呈现动态演变。早期《楚辞》"雷填填兮雨冥冥"的悲怆基调,在六朝乐府中转为"青苔常满路,流水复入池"的闲适。至宋代,苏轼"半壕春水一城花,烟雨暗千家"的词句,则开创了雨雾迷离的审美新境。

这种演变背后存在三重驱动因素:

- 经济重心南移:湿润气候塑造的江南景观

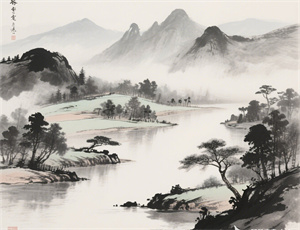

- 文人画兴起:水墨晕染技法对文学的影响

- 禅宗思想渗透:王维"空山新雨后"的意境创造

当现代诗人郑愁予写下"我打江南走过,那等在季节里的容颜如莲花的开落",雨水已超越自然现象,成为承载文化记忆的情感载体。这种从物候观察到哲学思辨,再到情感符号的升华过程,正是中华文明"观物取象""立象尽意"思维传统的生动体现。