二十四节气另名——你知道古代二十四节气还有哪些别称和背后的文化故事吗?

- 2025-04-24

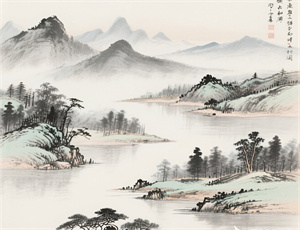

在中国农耕文明的漫长发展历程中,二十四节气不仅是指导农事的时间坐标,更演化出丰富多样的别称体系。这些别称或源于地域方言的俗称,或出自文人墨客的诗意表达,甚至包含着失传已久的古汉语词汇。从《夏小正》到《月令七十二候》,从《淮南子》到《齐民要术》,不同历史时期的文献中隐藏着大量节气代称,它们共同构成了中华时间文化的深层密码。

一、历史长河中的名称流变

先秦时期的节气体系尚处于萌芽阶段,《吕氏春秋》记载的"八节"已出现"立春""立夏"等称谓。至汉代《太初历》确立二十四节气完整体系时,部分名称与现代存在显著差异:

- 惊蛰曾称"启蛰",因避汉景帝刘启讳而改

- 清明在《淮南子》中记为"洁齐",取万物清洁明净之意

- 谷雨在农书《四民月令》里写作"时雨",强调应时之雨的重要性

二、地域文化中的俗称系统

在方言体系发达的黄河流域,至今保留着独特的节气代称:

- 立春在晋南地区称作"打春",源于鞭打春牛的迎春仪式

- 小满被关中农民称为"麦秋",此时冬小麦进入灌浆期

- 处暑在江南水乡唤作"脱暑",寓意暑气开始消退

三、文学典籍里的雅称考据

文人群体为节气创造了大量诗化名称,这些雅称常见于唐宋诗词:

- 杜甫诗中"青阳逼岁除"的青阳即指立春

- 白居易笔下"朱明送夏"的朱明实为立夏别称

- 《月令粹编》记载的玄英对应冬至,取自北方冬神之名

四、少数民族的独特诠释

在西南少数民族的物候历法中,对节气有特殊的认知方式:

- 彝族将春分称为"俄布",意为昼夜均分的转折点

- 苗族称霜降为"闹冬",此时要举行隆重的芦笙会

- 白族把大雪节气唤作"封山",标志苍山进入封雪期

五、失传古称的文化密码

敦煌文献中发现的《具注历》残卷,记载了唐代官颁历书中的特殊节气称谓:

- 星鸟对应春分,源自《尚书》"日中星鸟"的记载

- 火伏指代处暑,反映心宿二(大火星)西沉的天象

- 水涸作为霜降别称,记载于唐代农书《四时纂要》

这些逐渐湮没在历史长河中的节气别称,承载着先人对自然规律的深刻认知。江浙地区将小暑称作"梅蒸",记录着梅雨与暑气交接的气候特征;胶东渔民称立冬为"封海",反映古代海洋渔业的作业规律。每个别称都是特定时空背景下形成的文化标本,折射出中国人"观天授时"的智慧结晶。