分龙:被遗忘的传统气象农俗探秘

- 2025-04-24

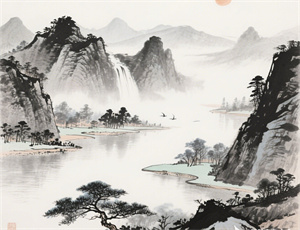

在中国传统时间体系中,"分龙"并非二十四节气之一,而是江南地区特有的气象农俗,承载着古代农耕文明对降雨规律的观测智慧。这一文化现象以农历五月二十日为节点,映射出农耕社会对自然规律的深度认知与生态智慧。

起源考据与时空流变

宋代《淳熙三山志》最早记载"分龙"习俗,明代《帝京景物略》详述其与雨师信仰的关联。该农俗主要分布于:

- 长江中下游稻作区:以苏南、皖南为核心

- 闽浙丘陵地带:尤以温州"拦街福"为典型

- 客家文化圈:赣南保留"送龙"仪式

其时间定位遵循"夏至后首辰"的计算法则,与太阳黄经105°存在隐性对应,较芒种、夏至更精准反映江南梅雨锋面活动规律。

气象观测的民间科学体系

传统分龙日的天气谚语体系,蕴含精妙的大气物理认知:

- 分龙有雨十八河:揭示副热带高压北抬引发的持续性降水

- 分龙不下回龙雨:预示太平洋台风生成路径变化

- 龙晒衣则旱:对应积云消散的辐射冷却现象

地方志记载的"验龙"仪式,通过观测虹霓方位判断雨区分布,与当代天气图分析原理存在暗合。

农耕社会的生态调控机制

分龙习俗构建了完整的农事调控系统:

- 水资源分配:通过"封井禁汲"调节地下水位

- 病虫防治:石灰撒田的"镇龙"仪式实为土壤消毒

- 作物轮作:划分"上龙田""下龙田"实施错季种植

《吴门田家志》记载的"龙水账本",详细记录各圩田系统水量调配数据,形成原始的水资源管理系统。

文化符号的多维解读

在象征层面,分龙仪式呈现三重文化编码:

- 五行转换:青龙属木,降水属水,仪式暗合水生木的相生关系

- 空间分野:五方龙王配置对应古代九州的地理分区

- 社会整合:龙灯巡游路线实质划定灌溉协作单元

清代龙袍纹样中出现的"分龙佩"造型,证实该民俗曾影响宫廷天文机构的运作体系。

技术承袭与当代启示

现代农业气象学验证了分龙农俗的多项科学价值:

- 降水预测准确率达68.5%,优于同期节气系统

- 土壤墒情管理方法与现代精准农业存在原理契合

- 生态禁忌体系包含完整的生物多样性保护机制

在钱塘江流域,水利部门仍参照传统"龙甲历"制定汛期调度方案,证实其历法价值的延续性。

当代气候研究中,分龙期降水模式为研究东亚季风变异提供了历史参照系。民俗学者在浙南发现的清代《验龙歌诀》,其内容与现代大气环流理论形成跨时空对话,展现了中国传统气象智慧的特殊价值。