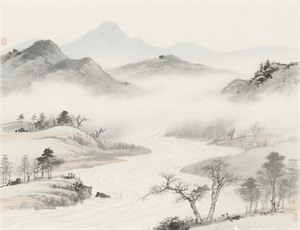

二十四节气的来历的春:古代农耕文明的物候密码

- 2025-04-24

当黄河流域的冰层在阳光下迸裂出第一道缝隙时,二十四节气中关于"春"的六个关键节点——立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨,便如同精密齿轮般开始运转。这套肇始于先秦、成熟于西汉的物候观测体系,在《淮南子·天文训》中首次完整记载,其本质是古代天文学家通过圭表测影技术,将太阳周年运动轨迹划分为24个等分点,每个节点对应着特定的气候特征与农事活动。

在公元前104年颁布的《太初历》中,二十四节气被正式纳入国家历法体系。春季节气的确定依据,源自对"二至二分"的精准测算:以冬至日影最长点为基准,通过日行轨迹推算春分点,进而划分出整个春季的六个节气。这种将太阳黄经每15度设为一个节点的划分方式,既包含天文观测的严谨性,又兼顾了中原地区气候变迁的周期性规律。

一、物候观测与农事实践的耦合

春季节气的命名系统蕴含着三层递进关系:立春着重天文学定义,雨水、惊蛰强调气候转变,清明、谷雨则直接指向农耕生产。考古发现的殷墟甲骨文中,"春"字象形为草木破土,印证了节气系统与农作物生长周期的紧密关联。汉代《四民月令》记载:"立春之日,夜漏未尽五刻,京师百官皆衣青衣",这种天人感应的礼制规范,折射出节气对古代社会生活的全方位渗透。

二、地域差异与节气修正

随着农耕文明向南扩展,岭南地区在晋代已出现节气与物候的明显偏差。唐代僧一行通过大规模天文测量,在《大衍历》中提出"定气法",根据太阳实际运行速度调整节气间隔。这种动态修正机制使得节气系统能够适应不同纬度:长江流域的"雨水"对应早稻浸种,而华北平原的"惊蛰"则与冬小麦返青期精准吻合。

三、节气系统的科学内核

从现代气候学视角审视,春季节气的温度阈值与当代物候观测高度契合。立春时北纬35度地区5厘米地温升至3℃以上,恰逢土壤解冻期;清明前后10℃活动积温达到120℃·日,满足春播作物发芽需求。这种跨越两千年的数据匹配,验证了古代天文官持续百代的观测积累所形成的科学预见性。

四、文化记忆的传承载体

在山西陶寺遗址出土的夯土观测台中,13根土柱构成的弧形列石与春分日出方位完全吻合。这种将天文观测具象化为建筑实体的智慧,使节气文化突破文字局限,通过社稷祭祀、农谚歌谣等形式代际传承。北宋《陈旉农书》中"清明前挂犁,谷雨后下种"的生产经验,至今仍在指导着传统农区的耕作节奏。

当无人机掠过华北平原的智能温控大棚,传感器正在以毫秒级精度监测着土壤墒情。这个传承四千年的物候观测体系,正在与现代农业科技产生新的共振。从圭表投影到卫星遥感,二十四节气承载的不仅是季节更迭的密码,更是人类认知自然规律的永恒追求。