谷雨节气的资料:农耕文化与自然规律的深度解析

- 2025-04-24

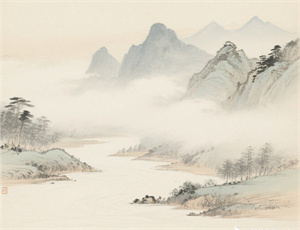

谷雨,作为二十四节气中的第六个节气,标志着春季的尾声与夏季的起始。每年阳历4月19日至21日,当太阳到达黄经30°时,我国大部分地区进入降水增多、气温回升的农事关键期。这个节气不仅承载着古代农耕文明对自然规律的精准观测,更蕴含着丰富的文化内涵与生态智慧。从《月令七十二候集解》中"雨生百谷"的释义,到现代气候学对东亚季风系统的研究,谷雨始终是连接天、地、人关系的重要节点。

节气源流与天文依据

中国古代天文学家通过圭表测影法,精确测定出谷雨节气的时间节点:

- 《周髀算经》记载的"二分二至"测定体系,为节气划分奠定数学基础

- 西汉《淮南子·天文训》首次完整记载二十四节气名称

- 元代郭守敬通过四海测验,将节气时刻计算误差缩小到0.1刻以内

物候特征的三重演变

传统七十二候将谷雨分为三候,现代生态学观测显示其内涵的深刻性:

- 初候萍始生:浮萍生长指示水温稳定在15℃以上,水体溶解氧含量达到鱼类活跃阈值

- 次候鸣鸠拂其羽:斑鸠求偶行为与光周期变化相关,其羽毛振动频率与空气湿度存在负相关关系

- 末候戴胜降于桑:戴胜鸟迁徙路线与桑树蚧壳虫孵化期高度吻合,形成生态链精准匹配

农耕文明的智慧结晶

各地农谚揭示的耕作规律,与现代农学原理高度契合:

| 地区 | 农谚 | 科学解释 |

|---|---|---|

| 华北 | "谷雨种大田" | 5cm地温稳定通过12℃满足玉米发芽需求 |

| 江南 | "谷雨前茶,沁人齿牙" | 茶树新梢氨基酸含量达全年峰值 |

| 西北 | "谷雨下秧,立夏插禾" | 积温累计达800℃·d确保水稻安全分蘖 |

文化符号的现代转化

谷雨习俗在当代呈现新的表现形式:

- 祭祀仓颉的传统演变为"中华汉字文化节"

- 沿海渔村的"祭海"仪式转型为海洋生态保护宣传活动

生态系统的协同响应

谷雨引发的生物群落变化具有显著生态价值:

- 两栖动物繁殖高峰期:中华大蟾蜍产卵量达3000-5000粒/次

- 微生物活性增强:土壤细菌群落丰度指数上升1.7倍

- 传粉网络重建:访花昆虫种类较冬季增加82%

气候变迁的警示信号

近三十年气象观测数据表明:

- 华北地区谷雨期降水量减少趋势达12.4mm/10a

- 长江中下游暴雨日数增加0.6d/10a

- 西南地区冰雹灾害发生频率上升37%