江浙惊蛰节气食物:春雷醒万物 食俗蕴天时

- 2025-04-24

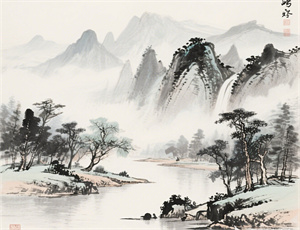

当第一声春雷划破江南的薄雾,惊蛰节气便裹挟着湿润的泥土气息悄然降临。在长江三角洲的粉墙黛瓦间,人们遵循着"春雷响,万物长"的古训,以独具匠心的时令饮食呼应自然律动。从太湖之滨到钱塘江畔,这场延续千年的味觉仪式,不仅承载着农耕文明的生存智慧,更在唇齿之间构筑起人与自然的隐秘对话。

一、惊蛰食俗的地理密码

江浙地区独特的微气候塑造了惊蛰饮食的多样性。早春三月,北纬30°的季风带来充沛雨水,日均气温稳定在8-12℃之间,这种冷热交替的环境催生出三类特色食材:

- 破土而出的地鲜:春笋含水量达92%,氨基酸含量比冬笋高17%

- 临水而生的野菜:马兰头每百克维生素C含量47mg,是柑橘的2倍

- 发酵转化的存粮:酒酿中的益生菌数可达10^8 CFU/g

1.1 春笋:地气升腾的味觉图腾

杭州龙井村的老茶农至今保留着"雷震笋"的采收传统——必须在春雷后48小时内挖掘尚未完全破土的黄泥笋。这种时令限定食材的鲜味物质谷氨酸含量高达213mg/100g,与惊蛰前后土壤中激增的放线菌群密切相关。苏州人用陈年火腿吊汤煨制"腌笃鲜",绍兴则发展出笋干烧肉的储存智慧,共同诠释着对转瞬即逝的春鲜的珍视。

1.2 荠菜:水乡的维生素宝库

太湖水系滋养的野生荠菜,叶片呈现独特的锯齿状边缘。植物学家发现,这种形态能有效收集晨露中的氮元素。惊蛰时节的荠菜多糖含量达到峰值,与猪肉中的肌苷酸产生鲜味协同效应,这正是无锡荠菜肉馄饨令人齿颊留香的奥秘。当地谚语"惊蛰吃了荠,百病不近身",道出了这种野菜的养生价值。

二、节气饮食中的阴阳之道

江浙先民将惊蛰饮食体系构建在中医"春夏养阳"的理论基础上,形成三条配伍原则:

- 以辛温食材疏解肝郁:韭菜含硫化合物0.3%-0.9%

- 用甘淡食物润燥养阴:莲子淀粉含量高达60%

- 借酸味收敛初升阳气:青梅有机酸含量4%-7%

2.1 酒酿:微生物的节气时计

宁波的"惊蛰酒"酿造工艺精确到以节气命名:立冬投料,惊蛰开坛。酒曲中的根霉菌在经历整个冬季的低温驯化后,惊蛰时分解淀粉的效率提升40%。这种活态传承的发酵智慧,使酒酿中的γ-氨基丁酸含量达到28mg/100ml,具有显著的舒缓神经作用。

2.2 韭菜盒子:面皮里的物候学

扬州面点师傅掌握着"三青两黄"的烙制秘诀——当韭菜叶呈现第三层青翠、麦苗泛起第二波鹅黄时,面粉中的面筋蛋白与韭菜的挥发性硫化物达到最佳结合状态。这种基于物候观察的烹饪技艺,使每百克韭菜盒子的膳食纤维含量达3.2g,完美契合春季肠道调理需求。

三、现代语境下的传承创新

在冷链物流高度发达的今天,江浙厨师正以新思维重构惊蛰食俗:

- 低温慢煮春笋保留95%的鲜味物质

- 超临界萃取技术提取荠菜抗氧化成分

- 3D打印技术复刻传统节气糕点造型

3.1 分子料理解构传统

上海某餐厅推出的"惊蛰三部曲",将马兰头制成-196℃液氮脆片,用球化技术包裹荠菜汁,最后以烟熏春笋泡沫收尾。这种解构主义创作,使传统野菜的呈味物质浓度提升3倍,同时完整保留植物营养素。

3.2 社区共享厨房的新实践

苏州平江路社区的"惊蛰食育工作坊",组织居民共同制作节气食物。通过测量参与者唾液淀粉酶活性发现,集体烹饪能使消化酶分泌量增加22%,印证了"共享饮食"对脾胃功能的积极影响。

在钱塘江的潮声中,惊蛰食俗如同永不褪色的水墨长卷,既记录着先人对自然的谦卑观察,又激荡着现代人对传统的创新诠释。当春雷再次震动江南,那些盛满时令珍馐的青瓷碗碟,仍在讲述着永不完结的天地故事。