二十四节气之白露诗句——白露诗句经典古诗赏析与节气文化解析

- 2025-04-24

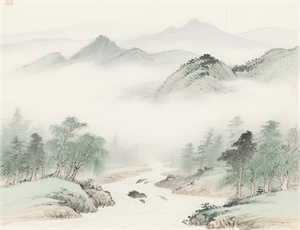

白露,作为二十四节气中的第十五个节气,不仅标志着仲秋时节的开始,更在千年的文化积淀中成为诗人笔下的灵感源泉。从《诗经》到唐宋诗词,白露意象承载着古人对自然更迭的敏锐感知与生命哲思的深刻体悟。本文将以历代白露诗句为脉络,剖析其背后的物候特征、文化内涵及情感表达,并探讨这一节气在中华文明中的独特地位。

一、白露物候特征与诗句中的自然映射

《月令七十二候集解》载:“水土湿气凝而为露,秋属金,金色白,白者露之色,而气始寒也。”这种独特的自然现象在诗句中呈现多维度的艺术表达:

- 视觉意象:杜甫“露从今夜白”精准捕捉节气转换的瞬间,皎洁露珠与清冷月光构成典型秋夜图景

- 触觉感知:白居易“八月白露降,湖中水方老”通过水温变化暗示气候转凉

- 听觉呈现:范成大“竹窗催响露”以竹露滴落声强化秋夜静谧氛围

诗人们常运用通感手法,如陆游“露浓惊鹤梦”将视觉浓度转化为听觉惊扰,构建出立体的节气感知体系。

二、历代白露诗句的情感色谱

1. 羁旅愁思的典型载体

曹丕《燕歌行》开创“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”的悲秋传统,张继“月落乌啼霜满天”更将白露意象与客愁紧密结合,形成特定情感符号。

2. 生命哲理的时空隐喻

苏轼“白露横江”既写实景又暗喻人生际遇,陶渊明“悲晨曦之易夕,感人生之长勤”则通过晨露易逝引发生命思考,这类诗句往往具有双层象征结构。

3. 田园牧歌的恬淡书写

王维“空山新雨后,天气晚来秋”展现白露时节的澄明之境,杨万里“蒹葭风露不禁秋”以白露点缀田园画卷,这类创作开拓了节气诗的审美维度。

三、文化符号的生成与演变

白露在文化系统中衍生出三大象征体系:

- 时间刻度:《逸周书》记载“白露之日鸿雁来”,形成物候历法的重要节点

- 农事指南:范成大“白露斫谷场”记录江南收割场景,反映节气与农业生产的紧密联系

- 礼仪符号:《礼记》载“孟秋之月,天子饮酎用礼乐”,白露成为祭祀活动的时间坐标

这种多维度的文化赋值,使白露超越单纯的气候概念,成为承载集体记忆的文化符号。

四、诗歌技法中的白露表现

诗人通过特定艺术手法强化白露意象的表现力:

- 意象并置:李白“玉阶生白露,夜久侵罗袜”将自然现象与人体感知并置,增强画面感染力

- 色彩对比:杜甫“露从今夜白,月是故乡明”通过色彩反差强化时空距离感

- 动态捕捉:李贺“露脚斜飞湿寒兔”以动态描写打破秋夜静寂

这些创作手法共同构建起白露诗句的美学范式,影响着后世诗人的创作路径。

五、跨文化视角下的白露诗学

对比日本俳句中的露文化,松尾芭蕉“露世蝉声”体现物哀美学,而中国白露诗句更强调天人感应。这种差异折射出不同文明对自然时序的理解维度,中国诗歌中的白露始终保持着主客交融的哲学特质。

在当代语境下,白露诗句依然焕发新生:余光中《白露》将传统意象与现代乡愁结合,网络诗歌“玻璃上的白露写下透明的诗行”展现意象重构的创新尝试。这种文化基因的持续激活,印证着节气文化的永恒生命力。