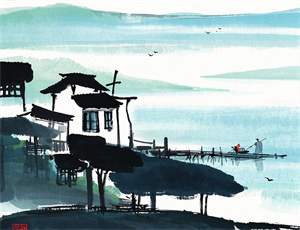

天地时序:解码天气与节气的自然密码

- 2025-04-25

天气变化与节气规律构成地球生态系统的核心脉动,二者以精密的时间序列调控着物候演替与人类文明。现代气象学揭示,太阳辐射角度差异与大气环流共同塑造的天气现象,与农耕文明总结的二十四节气存在深层次的时空耦合。这种自然节律不仅影响作物生长周期,更在基因表达、生物迁徙等微观层面展现惊人的同步性。

气象系统的多维解析

地球大气层在垂直维度呈现显著的温度梯度:

• 对流层每升高1公里气温下降6.5℃

• 平流层臭氧层吸收紫外线形成逆温现象

• 中间层温度可降至-100℃的极寒状态

天气系统本质是能量再分配过程,热带气旋通过潜热释放实现赤道与极地的热量平衡,锋面系统则在气团碰撞中完成水汽相变。现代数值预报模型已能提前7天模拟850hPa等压面波动,但对龙卷风等微尺度现象仍存在预测盲区。

节气体系的天文溯源

- 黄道坐标系中太阳视运动15°对应节气转换

- 冬至太阳直射南回归线(23°26'S)

- 春分秋分时晨昏圈与经线完全重合

古代圭表测影技术精确测定二至点时刻,元代郭守敬将回归年长度测算至365.2425日,与现代值仅差26秒。二十四节气在物候观测维度建立三维坐标:

- 空间轴:纬度每增加1°春分推迟0.85日

- 时间轴:近千年气候波动使农谚适用区间改变

- 生物轴:木本植物萌芽积温需求存在种间差异

气候变迁与节律重构

树木年轮δ¹⁸O记录显示,小冰期(1550-1850)华北地区惊蛰平均推迟9.3日。当代全球变暖背景下:

• 候鸟迁徙始见日每十年提前2.3天

• 水稻安全播种期北界已北移380公里

• 城市热岛效应使霜降日期平均延后11天

气象卫星观测证实,急流轴位置的年代际偏移正在改变东亚地区梅雨锋的维持机制,这直接导致某些地区夏至降水模式发生根本改变。

微观世界的节律共鸣

生物钟基因(如CLOCK、PER)的表达峰值与光周期变化存在相位锁定,实验显示:

- 拟南芥开花时间受连续黑暗时长调控

- 哺乳动物褪黑素分泌与夜长呈正相关

- 珊瑚产卵行为与海温累积值高度同步

这种跨物种的节律适应机制,证明天气与节气的影响已渗透至分子生物学层面。现代农业通过LED光周期调控,可使番茄产量提升40%且无需考虑自然节气限制。

传统文化的时空编码

- 《月令七十二候》将节气细分为三候系统

- 傣族泼水节与清明谷雨存在物候关联

- 古建筑坐北朝南布局蕴含日照角度考量

敦煌星图残卷显示,唐代已建立二十八宿与节气对应的天文观测体系。当代气候预测模型与历史文献记载的对比研究,为重建过去2000年天气序列提供新途径。出土简牍中的"雨雹簿"证明汉代已有系统天气记录制度。

极地冰芯气泡分析揭示,末次冰盛期大气CO₂浓度仅180ppm,导致全球平均气温较现代低5-10℃。这种地质尺度的气候震荡提示我们,当前经历的天气与节气变化,既是自然规律的延续,也承载着人类活动施加的新变量。从量子尺度的大气分子运动到跨大陆的季风环流,天气与节气始终在演绎着物质与能量的永恒变奏。