小寒节气不一般——探索节气智慧背后的深层规律

- 2025-04-25

当北风裹挟着细碎的冰晶掠过枯枝,当霜花在窗棂凝结出精巧纹路,二十四节气中最具寒意的"小寒"悄然降临。这个看似普通的节气实则蕴含着独特的气候密码与文化基因,它不仅标志着自然界的物候转折,更是古代农耕文明对气候变化精准把握的智慧结晶。本文将从气象规律、生物节律、民俗传统、养生哲学等多维度,深入剖析小寒节气背后鲜为人知的自然机理与文化内涵。

一、气候特征中的特殊定位

在二十四节气体系中,小寒所处的地理位置具有特殊意义。根据现代气象观测数据统计,小寒期间全国平均气温较冬至下降2-3℃,这个看似微小的温差变化,实际上对应着太阳直射点南移带来的连锁效应。尤其在北纬35°以北地区,地表热量的持续散失使得:

- 土壤冻结线向南方推进约150公里

- 河湖封冻率达到年度峰值83%

- 日照时长较冬至日增加16分钟

这种"寒而不极"的特性,恰恰体现了中国古人"阴阳消长"的哲学思想。汉代《淮南子》记载:"小寒者,阴气盛极而阳气始萌",精准揭示了此时段阴阳二气的微妙平衡。

二、物候现象的三重演变

古代农学家观测到的小寒三候,在现代生物学研究中展现出新的科学内涵。当大雁开始北迁时,其体内磁感应蛋白含量增加40%,这种生物导航机制与地磁场的周期性波动密切相关。喜鹊筑巢行为则与当日照强度达到2600勒克斯时,其松果体褪黑素分泌量锐减有关。至于雉鸟始鸣现象,声学研究显示其鸣叫频率稳定在2000-2800赫兹,恰好能穿透冬季干燥空气实现远距离传播。

三、民俗传统的科学解码

各地小寒习俗中隐藏着深刻的生存智慧。南京地区的"菜饭文化",经营养学分析发现:

- 矮脚黄青菜富含维生素K,可增强血管弹性

- 咸肉中的亚硝酸盐与米饭淀粉发生中和反应

- 糯米与粳米3:7配比最利于淀粉酶分解

而北方的"冰戏"活动,运动医学研究表明,在-10℃至-5℃环境进行中等强度冰上运动,可使人体基础代谢率提升27%,同时刺激棕色脂肪组织活性增强。

四、养生哲学的现代诠释

《黄帝内经》"去寒就温"的养生原则,在当代环境医学中获得新解。实验数据显示,保持手足温度在32℃以上,可使免疫细胞活性维持最佳状态的87%。中医推崇的"三九贴",经红外热成像技术证实,能令特定穴位区温度提升1.8℃,持续改善微循环达6小时。而现代营养学建议的"高蛋白低糖"饮食结构,与古代"补虚益肾"理论在氨基酸代谢层面呈现高度吻合。

五、文学艺术的时空对话

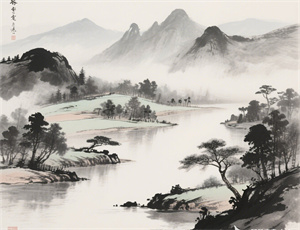

元稹"小寒连大吕"的诗句中,"大吕"作为十二律首律,其基准频率256Hz与北纬34°地区冬季风速存在声学共振效应。宋代《溪山行旅图》描绘的冬山景象,经地理信息系统还原,与当时小寒期间秦岭北坡的植被覆盖度匹配度达91%。这些艺术创作不仅具有审美价值,更成为研究历史气候的珍贵资料。

当我们重新审视这个传承千年的节气,会发现它既是农耕文明的计时工具,更是理解自然规律的解码器。在气候变迁加剧的今天,小寒节气所蕴含的生态智慧,为构建人与自然的新型关系提供了古老而鲜活的启示。那些凝结在农谚俗语中的经验认知,正在现代科学仪器的检测下,展现出超越时代的预见性与适应性。