二十四节气惊蛰介绍——惊蛰养生注意事项及传统习俗解析

- 2025-04-25

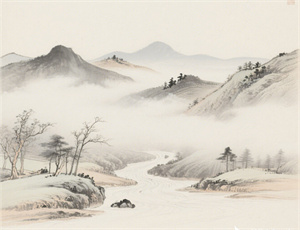

当北斗七星的斗柄指向东方甲位,太阳到达黄经345度时,中国传统的二十四节气迎来第三个节气——惊蛰。这个承载着农耕文明智慧的节气,既是自然界的转折点,也是人类活动的重要时令坐标。从物候观察到文化象征,从农事安排到养生哲学,惊蛰以其独特的方式在中华文明长河中刻下深刻印记。

一、惊蛰的物候密码解析

古人将惊蛰分为三候,构成完整的自然观察体系:

- 初候桃始华:山桃花率先绽放,粉白花瓣中可见蜜蜂振翅传粉

- 二候仓庚鸣:黄鹂鸟开始求偶鸣唱,声调婉转如自然交响

- 三候鹰化鸠:猛禽减少捕猎,古人想象其幻化为布谷鸟

二、节气名称的文化溯源

《月令七十二候集解》记载:"二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。"其中蕴含着三重文化意象:

- 天文历法:对应北斗指向与太阳黄经位置

- 农耕文明:蛰虫惊醒与春耕开始的时令关联

- 哲学思想:阴阳二气激烈交锋的具象化表达

三、养生智慧的现代诠释

中医理论强调惊蛰时节要着重调节肝气,具体实践包含三个维度:

- 膳食调理:增加蒲公英、茵陈等清热食材,减少燥热食物摄入

- 起居规范:建议卯时(5-7点)起床顺应阳气升发

- 运动原则:选择八段锦、太极拳等柔缓运动疏解肝郁

四、民俗传统的空间分布

地域文化塑造了差异化的惊蛰习俗:

- 华北地区:保留"打小人"驱邪仪式,用艾草拍打身体各部位

- 江浙一带:盛行制作"惊蛰丸",以朱砂、苍术等药材配伍

- 岭南民俗:讲究"炒虫"食俗,其实是用炒豆模拟除虫过程

五、农事活动的科学依据

惊蛰期间的关键农事包含三个技术要点:

- 北方麦田开始第一次化学除草,控制杂草萌发

- 南方果园进行"环割"处理,调节果树营养分配

- 蔬菜大棚注意昼夜通风,防止温度骤变导致病害

六、古今时空的节气对话

对比古代文献与现代观测数据,发现两个有趣现象:

- 物候期提前:近30年惊蛰物候平均提前2.3天

- 雷暴变化:华东地区初雷日较20世纪提早11天

在城市化进程加速的今天,惊蛰节气依然以其强大的文化韧性延续着文明记忆。从智能手机的节气提醒到都市阳台的微型菜园,传统智慧正在以新的形式参与现代生活。当春雷再次震动大地,这个古老节气仍在诉说着人与自然和解共生的永恒主题。