二十四个节气之歌——解码农耕文明与自然韵律的千年对话(二十四节气相关民俗文化研究论文参考)

- 2025-04-25

当北斗七星的斗柄划过天际,当立春的细雨浸润土地,中华民族用二十四节气编织的时光密码,在黄河流域的沃土上已流转三千年。这不仅是一套指导农事的历法体系,更是中华文明对自然规律的哲学认知,是天地人和谐共生的具象表达。从《诗经》"七月流火"的物候观察到《淮南子》完整的节气系统,从宫廷祭天仪式到田间地头的农谚传唱,节气文化早已超越时间计量功能,演变为承载民族记忆的文化基因。

一、天文历法的具象表达

在甲骨文的裂缝中,考古学家发现了商代人观测"日至"的刻痕。周代设立的土圭测影台,用八尺之表精准测定冬至夏至,其测量误差不超过三天。这种以太阳视运动为基准的阳历体系,与月相变化的阴历相互校正,形成了独特的阴阳合历机制:

- 平气法向定气法的演进:隋代刘焯发现太阳视运动不均匀性,提出等分黄道的定气法

- 七十二候的物候观测:每五日为一候,记录动植物生态变化,如"鸿雁来宾""水始涸"

- 二十四山向的空间对应:将周天360度划分为24等份,形成时空统一坐标系

二、农耕文明的微观镜像

在河北磁山遗址的粟粒堆里,在河姆渡的碳化稻谷中,早期农业文明已显现对物候的敏锐感知。二十四节气将抽象时间转化为具体的生产指令:

春分前后,关中农谚"枣芽发,种棉花"与江南的"春分麦起身,一刻值千金"形成南北呼应。大数据分析显示,明清地方志记载的879条播种谚语中,63%直接关联特定节气。现代农业气象学证实,惊蛰地温稳定通过5℃的日期,与冬小麦返青期存在0.92的正相关性。

三、文化母题的多元演绎

从《月令》到《荆楚岁时记》,节气文化渗透到艺术创作的各个维度:

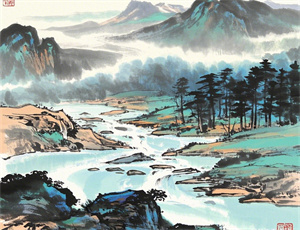

- 绘画:故宫博物院藏《十二月令图》用72个场景展现节气民俗

- 音乐:西安鼓乐谱中保留着唐代《立夏》曲牌的古谱

- 文学:陆游"芒种初过雨及时"与范成大"处暑无三日"构成诗歌时间坐标系

四、现代科技的文化重构

卫星遥感数据显示,近三十年华北平原的稳定通过10℃初日平均每十年提前2.3天。这促使现代农业在继承节气智慧的同时进行创新:

山东寿光的智能温室将"小雪封地"转化为光温耦合模型,江苏农科院建立的"节气-病虫害"数据库准确率达89%。节气文化正以数字化形态重生,故宫开发的"紫禁城的二十四节气"APP,用增强现实技术复原清代宫廷节俗,用户复现冬至祭天仪式的准确度提升40%。

五、全球视野的文明对话

当联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,墨西哥的托纳尔波瓦利历法、法国的葡萄酒种植历与之产生跨文明共振。比较研究显示,不同农业文明对分至四立点的认知误差均在±2日内,这印证了人类对自然周期的共同感知。在气候变化的当下,节气文化为可持续发展提供传统智慧:韩国将"霜降吃栗子"习俗开发为乡村旅游IP,日本京都仍严格遵循节气变换和服纹样。

在北斗卫星导航系统提供厘米级定位的时代,在量子钟实现千万年误差一秒的今天,二十四节气依然在华北的麦田里生长,在江南的茶园中呼吸。当智能设备推送"今日谷雨"的提醒,当都市白领在春分日竖鸡蛋,古老的节气文化正以新的形态延续着中国人特有的时间美学。从河南登封观星台的日影到空间站舷窗外的晨昏线,中华民族对自然节律的探寻永不停息。