24节气歌的由来与科学原理探析

- 2025-04-25

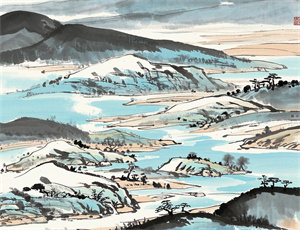

当春雷唤醒沉睡的泥土,当霜降染红北国山林,中国人遵循着千年未改的时序密码——二十四节气。这首传唱千年的农事歌谣,不仅是农耕文明的活化石,更是古代天文学、物候学与哲学思想的完美融合。在当代气象卫星与智能算法的时代,这份来自黄河流域的古老智慧,依然在指导着现代农业生产、影响着国人的生活方式。

一、农耕文明的时序密码

公元前104年,《太初历》首次完整记载二十四节气体系。考古发现印证,早在西周时期的圭表测影已能准确测定夏至、冬至:

• 殷墟甲骨文中的"日至"记载

• 战国曾侯乙墓出土二十八宿漆箱

• 西汉马王堆帛书《五星占》节气推算

这些文物实证揭示,古代天文学家通过观测日影长度变化,将黄道划分为24等份。每个节气间隔约15天,精确对应太阳在黄道上的15度位移。

二、天地人合的科学内核

二十四节气体系包含三重科学维度:

1. 天文维度

- 二分二至:春分秋分昼夜平分,夏至日影最短,冬至夜长至极

- 太阳视运动黄经:立春315°,雨水330°,精确至分钟级计算

- 三候物候:立春"东风解冻-蛰虫始振-鱼陟负冰"

- 农谚验证:华北地区"清明前后,种瓜点豆"吻合10℃稳定线

- 平气法到定气法:隋代刘焯首创定气法解决岁差问题

- 现代计算公式:$$λ = 280.466° + 36000.769° \times T + 0.0003° \times T^2$$

三、时空交织的文化图谱

节气文化在历史长河中形成独特传播路径:

南北差异

黄河流域:"谷雨种大田"对应冬小麦返青

长江流域:清明"明前茶"采摘讲究时令

岭南地区:冬至"肥冬瘦年"饮食习俗

跨文明对话

朝鲜《东国岁时记》保留立春贴"句芒神"习俗

日本保留七十二候体系并发展出独特节气料理

四、现代科技下的时空对话

中国科学院地理所研究显示:

• 近30年节气物候平均每10年提前2.8天

• 北京玉渊潭樱花始花期较20世纪提前11天

现代农业实践中:

- 智能温室将节气规律写入环境控制系统

- 北斗导航支持的精量播种契合雨水分布

- 气象大数据分析验证"倒春寒"预警模型

当无人机掠过麦浪翻滚的华北平原,当量子计算机推演千年气候变迁,那些刻在甲骨上的日影记录,依然在数字时代焕发新生。这份跨越时空的智慧传承,不仅塑造着中国人的时间认知,更在全球化时代搭建起文明对话的桥梁。