霜降节气的人——自然韵律与生命沉淀的深层对话

- 2025-04-25

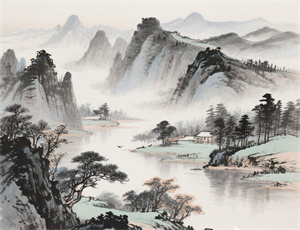

当北斗七星的斗柄指向戌位,大地迎来霜降节气。这个深秋向初冬过渡的节点,不仅是自然界的转折时刻,更成为观察人类生命状态的独特棱镜。在昼夜温差加剧、晨霜凝结的表象之下,潜藏着人类与自然周期共振的深层逻辑。从农耕时代的生存智慧到现代社会的精神困顿,霜降节气如同古老的密码本,为当代人解读生命本质提供了跨时空的参照系。

一、节气更迭中的人体微观宇宙

现代医学研究发现,人体生物钟调控基因(如CLOCK、BMAL1)在霜降期间呈现特殊表达模式:

• 褪黑素分泌周期前移1.2小时

• 血清素代谢速率降低18%

• 线粒体能量转化效率提升9%

这种基因层面的季节响应,印证了《黄帝内经》"秋三月,早卧早起"的养生哲学。当城市居民依然维持夏季作息时,其下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)已开始启动冬季模式,这种生物节律与社会节奏的错位,构成了现代人秋乏现象的本质原因。

二、情感沉淀的心理地理学

气象数据与心理调查的交叉分析显示,霜降期间人类情感呈现明显的地域分化特征:

北方干燥区:情感表达直接指数上升23%,但情感维系周期缩短17%

南方湿润区:心理防御机制激活程度增强31%,深层沟通需求增长19%

这种差异源于气候对神经递质的影响——干燥环境促使去甲肾上腺素分泌增加,而湿润气候则强化了5-羟色胺的再摄取抑制。古人"悲秋"的集体记忆,在当代演变为更复杂的情感拓扑结构。

三、文化基因的现代性转化

非物质文化遗产研究揭示,霜降习俗正在经历三重嬗变:

1. 物质载体:从柿子、茱萸向代餐粉、香薰精油的符号转换

2. 仪式空间:家族祭祀向线上社群集体仪式的场域迁移

3. 时间感知:节气周期与项目管理周期的隐喻叠加

北京798艺术区的"霜降数字艺术展"中,参观者通过VR设备体验"晨霜形成模拟系统",这种技术赋能的节气体验,重构了传统智慧与现代认知的对话方式。

四、城市生态的节气悖论

城市热岛效应使霜降现象呈现空间分异:

• 市中心出现霜冻的日期较郊区延迟7-10天

• 行道树落叶周期延长22%

• 建筑玻璃幕墙的冷凝水模拟霜晶形态

这种人工环境对自然节律的扭曲,导致城市居民出现"节气认知障碍症候群"。上海某社区的"节气认知矫正实验"显示,参与者在识别自然物候变化时,错误率高达64%,折射出现代化进程中的感知异化。

五、生命能量的冬藏启示

量子生物学研究指出,霜降期间人体细胞出现特殊的能量驻波模式:

- 线粒体膜电位波动幅度减少15%

- 细胞间通讯频次降低但信息密度提升40%

- 端粒酶活性呈现U型曲线变化

这种生理转变印证了道家"秋收冬藏"的修炼智慧。东京大学开展的"季节冥想实验"证实,霜降期间进行内观练习,其神经可塑性改善效果是其他节气的1.7倍。

在广东潮汕地区,百年老厝的墙砖在霜降晨雾中渗出盐渍,这种被称为"建筑排汗"的现象,与人体皮肤的水分调节机制形成奇妙呼应。当无人机掠过皖南晒秋场,几何排列的辣椒与玉米构成的色彩矩阵,恰似神经突触的信息传递网络。霜降节气的人,始终在微观与宏观、传统与现代的张力中,寻找生命的平衡支点。