24节气有多少年了——探索农耕文明的时间密码与自然哲学

- 2025-04-25

当春风唤醒沉睡的冻土,当秋霜染红漫山枫叶,中国人总能准确感知这些细微的自然变化。这种跨越千年的时空默契,源自二十四节气这个独特的历法体系。作为农耕文明最伟大的创造之一,节气系统不仅是时间刻度,更是中国人理解宇宙规律、协调天人关系的智慧结晶。它既包含着对太阳运行轨迹的精准观测,又承载着对生命轮回的哲学思考,在历史长河中持续塑造着东方文明的精神内核。

一、时间坐标的千年构建

1.1 天文观测的原始积累

在距今四千年前的陶寺遗址,考古学家发现了带有观测孔的夯土建筑。这些史前天文台的遗迹,印证着先民通过圭表测量日影长度的早期实践。殷商甲骨文中"日至"的记载,证明当时已掌握冬至、夏至的测定方法。周代《诗经》"七月流火"的星象描述,显示着物候观察与天文现象的结合。

1.2 系统化的形成过程

春秋战国时期,随着铁器普及带来的农耕技术进步,节气体系开始系统化构建:

- 二分二至确立:《吕氏春秋》记载了春分、秋分、夏至、冬至四个关键节点

- 八节扩展:加入立春、立夏、立秋、立冬四立节气

- 气候细化:西汉《淮南子》首次完整记录二十四节气名称

二、科学内核与文化外延

2.1 太阳历的精准测算

节气系统以太阳黄经每15度为一个节点,将回归年精确划分为24等份。这种划分方式:

- 保证每年节气日期误差不超过2天

- 实现农时与气候的精准对应

- 为农历提供阴阳合历的调节基准

2.2 文化符号的多维演化

从《月令七十二候》的物候描述,到《齐民要术》的农事指导,节气文化不断丰富:

- 饮食习俗:立春咬春、冬至饺子等时令食俗

- 养生智慧:"春夏养阳,秋冬养阴"的中医理论

- 文学意象:清明雨、白露霜等成为经典诗语

三、现代文明的传承革新

3.1 科技时代的特殊价值

现代农业虽突破自然限制,但节气智慧仍具现实意义:

- 指导设施农业的光照、温控调节

- 预警极端天气对作物的影响

- 构建特色农产品的时空认证体系

3.2 文化记忆的当代表达

在城市化进程中,节气文化正以新形式延续:

- 数字平台实时推送物候变化

- 节气主题文旅项目兴起

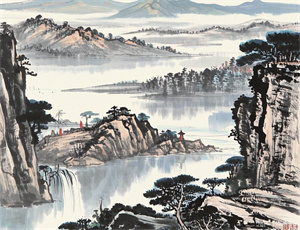

- 现代艺术对传统元素的再创作

从观象授时到数字农业,二十四节气始终是连接天地的纽带。当我们在春分日测量日影,使用的虽已是激光测距仪,但仰望星空的情怀依然如初。这种跨越三千年的文明传承,不仅见证着中华民族认知自然的智慧进阶,更预示着生态文明时代天人关系的崭新可能。