节气与节日的区别——传统时间体系中的文化密码

- 2025-04-25

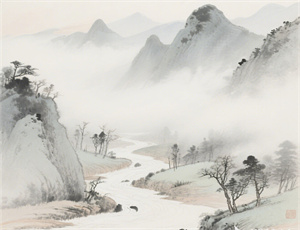

在中华文明的演进过程中,节气与节日作为两种特殊的时间坐标,既相互交织又各具特性。节气源于古代农耕文明对自然规律的精准观测,以太阳周年运动轨迹划分出二十四等份;节日则承载着民族记忆与集体情感,通过固定的日期或事件构建文化认同。两者虽都与时间相关,但在形成机制、功能属性和演变逻辑上存在本质差异,这种差异恰恰折射出中国传统文化中"天人合一"与"人文教化"的双重维度。

一、时空坐标的本质分野

1.1 自然节律与人文建构

二十四节气严格遵循黄道平面划分,每个节气对应太阳到达黄经15°的整数倍位置。这种划分完全基于地球公转规律,例如冬至太阳直射南回归线,夏至北回归线,春分秋分则昼夜平分。精确到分秒的天文计算使其具有全球普适性,2016年更被列入联合国非遗名录。

传统节日则根植于特定文化土壤,其日期多采用阴阳合历确定。春节定在农历正月初一、端午在五月初五,这种设定既包含月相周期,又融合历史传说(如端午纪念屈原),形成独特的人文时间标记体系。

1.2 功能属性的差异表现

- 节气:指导农事生产的自然法则,如"清明前后,种瓜点豆"

- 节日:规范社会关系的文化契约,如春节团聚、清明祭祖

- 节气:强调物质生产的时间节点

- 节日:侧重精神生活的仪式表达

二、文化基因的传承密码

2.1 知识体系的建构路径

节气系统体现古代天文学、物候学、农学的智慧集成。《淮南子·天文训》完整记载二十四节气名称,元代《王祯农书》建立节气与耕作技术的对应关系。这种知识体系具有实证性和可验证性,至今气象部门仍沿用节气划分进行气候预测。

节日体系则通过神话传说、历史典故完成文化编码。《荆楚岁时记》记载的除夕守岁、元宵灯会,均赋予特定日期文化意义。端午节从"恶月恶日"的原始禁忌,逐渐演变为包含龙舟竞渡、佩戴香囊的复合型文化符号。

2.2 仪式行为的深层结构

- 节气仪式:立春祭芒神、冬至数九消寒

- 节日仪式:中秋拜月、重阳登高

- 核心区别:节气仪式多与自然对话,节日仪式侧重人际互动

三、现代社会的演化轨迹

3.1 城市化进程中的功能嬗变

随着农业生产比重下降,节气的时间提示功能弱化,但其蕴含的生态智慧在气候变暖背景下获得新价值。惊蛰时分的昆虫苏醒观测成为生物多样性研究指标,大暑小暑的温度记录为城市热岛效应研究提供历史参照。

传统节日在消费主义冲击下面临仪式简化的挑战,但春节红包数字化、清明云祭扫等创新形式,证明其在现代社会的强大适应力。韩国江陵端午祭申遗成功,更凸显节日文化跨界传播的可能性。

3.2 年轻世代的认知重构

- 节气成为国潮文创设计元素

- 传统节日衍生出"双十一"等新民俗

- 汉服复兴运动连接古今时间体验

在历法改革与全球化浪潮中,节气保持其科学本质,节日延续文化内核。智能手机中的节气提醒与社交媒体的节日祝福,共同构建着现代人的双重时间认知。这种传统时间体系的并行存在,既是对工业文明单一时间观的补充,更是中华文明连续性的生动见证。