24节气有那一些:自然时序与农耕文明的千年对话

- 2025-04-25

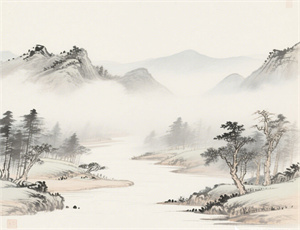

当黄河流域的先民在龟甲上刻下第一个节气符号,中国便开启了观测自然律动的独特历法体系。二十四节气作为农耕文明的时间坐标,不仅精确划分了太阳在黄道上的运行轨迹,更深层地反映了人类与自然相互依存的哲学智慧。从立春时节的农具打磨到霜降时分的粮仓封存,这套时间系统以物候变化为刻度,将天文、地理、农事、民俗编织成跨越三千年的生存智慧图谱。

天地人合一的时空坐标系

节气体系建立在两个核心天文观测基础之上:

• 太阳视运动形成的黄经度数,每15°设置一个节气节点

• 地球公转轨道形成的二分二至关键点

这种双重标准创造了独特的复合历法,既包含阳历的太阳周期,又融合阴历的月相变化。考古发现证实,商代甲骨文中已出现"日至""启蛰"等节气雏形,周代《月令》确立四时八节框架,直到汉代《太初历》最终完善二十四节气系统。

物候观测的微观密码

- 七十二候:每个节气细分为三候,记录动植物变化

- 地域差异补偿机制:岭南惊蛰闻雷与中原土壤解冻的时空映射

- 物候延迟效应:海拔每升高100米,物候期推迟1.3日的自然规律

农耕生产的动态指南

节气系统本质上是个非线性农事模型:

清明前后种瓜点豆——强调积温与降水概率的耦合关系

谷雨三朝看牡丹——揭示植物花期与气候条件的响应机制

现代农业研究发现,古代农谚中暗含作物生长的积温公式。例如"秋分早霜降迟"对应着冬小麦播种的日均温阈值,与现代农业气象学的5日滑动平均法高度吻合。

文化基因的现代表达

- 建筑智慧:福建土楼按夏至日影确定外墙厚度

- 饮食养生:立冬补阳膳食中的微量元素配比科学

- 艺术符号:敦煌壁画中24组飞天对应节气轮转

在气候变化的当代语境下,这套古老系统正焕发新机。气象学家通过分析明清地方志中的节气异常记录,重建了东亚季风区500年气候序列。非遗传承人运用3D建模技术,将立春鞭春牛仪式转化为沉浸式数字体验。当无人机在惊蛰时节进行精准播种,我们看到的不仅是技术革新,更是千年农耕智慧的数据化重生。

节气文化正在突破地理边界,成为全球生态文明的对话媒介。联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录时特别指出:这种时间认知体系为应对气候变化提供了文化维度的解决方案。从玛雅太阳历到中国节气,不同文明对自然节律的解读,共同构成了人类理解宇宙的多元视角。