古代关于节气的诗句:经典名句与自然哲学探微

- 2025-04-25

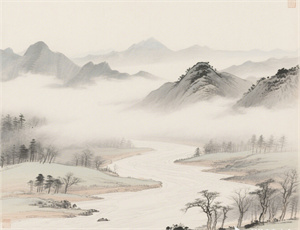

中国古人在观察自然律动中,创造出二十四节气这一独特的时间坐标。历代文人墨客以节气为灵感源泉,用诗句记录下物候变迁与生命感悟。从《诗经》的朴素咏叹到唐宋诗词的精妙描绘,节气诗句不仅是时间刻度的文学表达,更蕴含着天人合一的哲学智慧。

一、节气诗韵中的时间刻度

西周《豳风·七月》开创节气诗的先河:"七月流火,九月授衣"的记载,将天文现象与农事活动完美结合。汉代《淮南子》确立完整节气体系后,诗人开始系统化地创作节气诗:

- 立春:"律回岁晚冰霜少,春到人间草木知"(张栻)

- 清明:"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂"(杜牧)

- 白露:"露从今夜白,月是故乡明"(杜甫)

1.1 物候观察的文学转化

宋代陆游《时雨》中"时雨及芒种,四野皆插秧",将节气与农耕场景凝练成诗。诗人通过"东风解冻""鸿雁来""草木萌动"等意象,构建起文字与自然的对应关系。

1.2 时间感知的韵律表达

白居易《早冬》"十月江南天气好,可怜冬景似春华",通过节气对比展现地域气候差异。这种时空错位的表达手法,折射出古人对自然周期的深刻认知。

二、节气诗句的哲学维度

《月令七十二候》将每个节气细分为三候,这种微观观察在诗句中演化为对生命本质的思考。苏轼《惠崇春江晚景》"竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知",通过动物感知传递阴阳转换的微妙。

2.1 阴阳辩证的诗意呈现

王维《渭川田家》"田夫荷锄至,相见语依依",在夏至时节的黄昏场景中,暗含"阳极阴生"的易理。诗句中的"依依"既指人际温情,又暗喻阴阳交接的缠绵。

2.2 物我交融的生命意识

李清照《醉花阴》"佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透",将个体感受融入节气变迁。这种主客交融的书写方式,展现出"天人感应"的传统文化思维。

三、节气文化的多维传承

元代白朴《天净沙·春》"春山暖日和风,阑干楼阁帘栊",将节气元素转化为视觉构图。明清时期,节气诗更注重生活细节的刻画:

- 饮食习俗:"冬至饺子夏至面"的民间智慧

- 养生之道:"立秋贴秋膘,处暑吃鸭子"的时令传统

- 祭祀礼仪:"春分祭日,秋分祭月"的古老仪轨

3.1 艺术表现的跨界融合

清代《二十四节气花卉图》将诗句转化为视觉艺术,郑板桥"咬定青山不放松"的竹石图,暗含立春节气万物复苏的生机。这种诗画同源的创作实践,拓展了节气文化的表现维度。

3.2 当代价值的重新发现

现代气候研究证实,古人72物候的观察精度达到日误差±1天的水平。柳宗元"梅实迎时雨,苍茫值晚春"的诗句,与当代物候学记录的扬梅成熟期高度吻合。