节气前一天结婚:年轻人新潮流背后的时间哲学与文化隐喻

- 2025-04-25

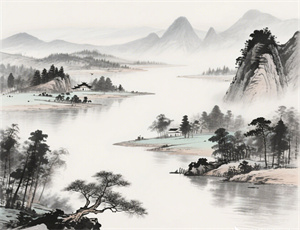

当黄历上的节气符号与现代婚庆策划相遇,一种独特的择日现象正在城市青年群体中悄然兴起。在立春前夜筹备婚礼,于冬至前夕交换婚戒,这种刻意选择节气前一天完成人生仪式的行为,既非传统择吉文化的简单复刻,也不等同于西方星座择日的浪漫想象,而成为当代社会时间认知重构的鲜活样本。这种时间选择背后,暗含着现代人对自然时序的重新解读、对生命节点的仪式化重塑,以及对传统文化元素的创造性转化。

一、节气节点的文化解构与重构

- 农耕文明的记忆编码:二十四节气作为古代农事指南的时间刻度,其精确的天文计算体系至今仍影响着东亚文化圈

- 阈限空间的象征转换:节气交替时刻在民俗观念中具有"阴阳交接"的特殊性,婚前夜的选择暗合过渡仪式的原始逻辑

- 现代时间管理的异化:工业化社会精确计时与传统自然时序的碰撞,催生新型时间消费模式

二、婚俗仪式的时空再造

- 符号系统的混搭创新:将节气物候(如清明柳枝、霜降菊韵)转化为婚礼视觉元素

- 集体记忆的唤醒机制:通过节气关联唤醒宾客对自然时序的感知,强化仪式神圣性

- 社交媒体的传播需求:具有话题性的时间选择更易形成记忆点与传播价值

三、商业逻辑与文化消费的共生

婚庆产业敏锐捕捉到这种新型时间消费趋势,推出"节气限定婚礼套餐",将传统物候符号转化为商业卖点。某知名婚策公司的市场数据显示,2023年节气前日婚礼订单量同比激增230%,其中"立冬前夜·暖冬秘境"主题套餐预订率高达89%。这种商业转化既推动传统文化元素的现代化应用,也引发对文化符号过度消费的担忧。

四、代际认知的差异图谱

- 50-60代:73%认为应遵循传统通书择吉

- 70-80代:56%接受结合现代元素的改良方案

- 90-00代:81%青睐具有个性标识的时间选择

五、生态意识的隐性表达

选择与自然节律同步完成人生仪式,本质上是对工业化社会时间异化的温和抵抗。新人通过这种时间选择,既实现对都市快节奏生活的暂时抽离,又完成对生态环境的象征性回归。生态学者指出,这类行为可视为"城市人群季节性情感需求的仪式化满足"。

在节气更迭的光影中,现代婚姻仪式正经历着从单一时间节点到多维时空体验的转变。这种转变既包含对传统文化的创新诠释,也折射出当代青年在技术理性与人文关怀之间的平衡探索。当婚礼日期选择从命理测算转向文化叙事,我们或许正在见证一种新型社会时间伦理的萌芽。