农忙与果熟:探寻节气中的收播密码

- 2025-04-25

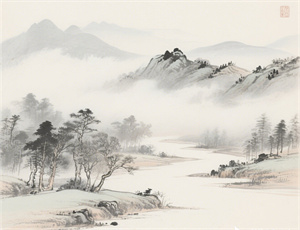

当田间的麦穗泛起金黄,枝头的青梅透出微红,农人便知又到"双抢"时节。在中国传统节气体系中,芒种与夏至这两个相邻节气,共同构成了"忙收看果"的农事密码。这种跨越千年的物候智慧,不仅记录着农耕文明的生存节律,更暗藏着天地人和谐共生的哲学思辨。

一、节气系统里的收播双相性

芒种作为夏季第三个节气,其名称本身就蕴含着"有芒作物当种"的深意。此时黄河流域的冬小麦进入最后抢收期,长江流域的水稻则开始插秧。这种收与种的时空重叠,形成了独特的"三夏"农忙景观:

- 北方麦区昼夜抢收,确保颗粒归仓

- 江南水乡集中插秧,保障秋粮基础

- 西南山地套种玉米,实现立体轮作

在农具博物馆的陈列中,从汉代的铁齿耙到明清的秧马凳,不同地域的耕作器具印证着先民应对"双抢"的智慧。陕西关中地区至今保留着"龙口夺食"的俗谚,形容芒种期间与天气赛跑的紧迫。

二、果实成熟的地理分异规律

与农作物收播同步,各类果实的成熟期在节气框架中呈现鲜明纬度特征。物候观测数据显示:

| 地域 | 典型果实 | 成熟节气 |

|---|---|---|

| 岭南地区 | 荔枝、黄皮 | 小满至芒种 |

| 江南丘陵 | 杨梅、枇杷 | 芒种至夏至 |

| 华北平原 | 杏、樱桃 | 夏至前后 |

这种梯度差异源于光照积温的累积效应。以杨梅为例,福建产区的果实成熟比浙江早7-10天,恰与两地入梅时间差相吻合。现代农业通过设施栽培技术,已能突破传统节气限制,但自然成熟的水果仍遵循着物候时令。

三、农耕文明的生态调节机制

在"忙收看果"的农事实践中,古人发展出精妙的生态调节技术。云南哈尼梯田的"森林-村寨-梯田-水系"四素同构系统,通过芒种时节的同步控水,既保证水稻移栽用水,又维持着山地生态平衡。类似地,太湖流域的"桑基鱼塘"模式,在夏至前后通过塘泥还田实现养分循环。

这些传统智慧正在获得现代科学验证。研究表明,遵循节气规律的耕作体系,土壤微生物多样性比常规农田高出23%。当无人机测绘与传统农谚结合,现代农业正在构建新的时空坐标系。

四、气候变化下的节气偏移

近三十年的物候观测显示,我国主要农区的芒种节气平均气温上升1.2℃,夏至始花期提前4.7天。这导致传统农谚的指导性出现偏差:

- 冬小麦成熟期较二十年前提前5-8天

- 长江流域双季稻安全生育期缩短12天

- 果树需冷量不足影响花芽分化

面对这种变化,农业科学家正在建立动态节气模型。通过卫星遥感与地面传感器联动,新的物候预报系统能提前15天预测作物成熟度,误差控制在3天以内。这种科技赋能,让古老的节气文化焕发出新的生命力。

从甲骨文的"黍"字到智能温室的光控系统,人类始终在探索天地时令的奥秘。当无人机掠过金黄的麦田,当气象大数据遇上老农的观星经验,"忙收看果"这个永恒的农事主题,正在书写新的文明篇章。