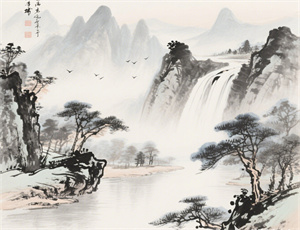

一年十二个节气:中华传统历法的自然密码

- 2025-04-25

作为贯穿中国农耕文明的时间坐标,二十四节气中前十二个节气构成了自然周期的完整闭环。从立春到冬至,每个节气精确对应太阳在黄道上的15度位移,其背后蕴含着古代天文观测、物候规律与人文智慧的深度交融。

节气体系的科学根基与历史演进

公元前104年《太初历》的颁布标志着节气系统正式成为国家历法,但观测实践可追溯至西周时期。十二主节气通过圭表测影确定:当表影长度达到特定数值时,对应节气即至。汉代张衡改进浑天仪后,节气划分误差缩小至±2天。

天文测量的技术突破

- 圭表测影精度达毫米级

- 漏刻计时误差不超过15分钟

- 黄赤交角测算误差0.5度以内

节气系统的生态价值解析

每个节气对应独特的生态参数组合,如惊蛰期间5cm地温稳定通过6℃、白露时昼夜温差达10℃阈值。这些数据指导着农业生产:

关键农事节点对照

- 立春:冬小麦返青需日均温3℃持续3日

- 谷雨:水稻播种要求10cm地温≥12℃

- 芒种:冬油菜成熟需积温达1800℃·日

文化符号的时空投射

节气系统构建了多维文化矩阵,在建筑领域,北京故宫太和殿坐向与冬至日出方位精确对齐;饮食文化中,立秋"贴秋膘"习俗对应人体基础代谢率季节性变化。

民俗实践的生态智慧

- 清明踏青增强紫外线暴露量

- 夏至食面补充支链氨基酸

- 霜降腌菜利用环境抑菌原理

现代社会的传承创新

气象大数据分析显示,1951-2020年间节气气候值偏移显著:立冬平均气温上升2.3℃,惊蛰提前4.7天。当代科技正在重塑节气应用:

- 智能温室按节气参数自动调控

- 节气健康算法推荐个性化养生方案

- 城市光污染监测结合星空可见度预报

在北斗卫星定位误差小于1米的今天,古代天文官观测的智慧仍在延续。现代农业气象站每十分钟上传的微环境数据,与《月令七十二候》的物候记录形成跨越时空的对话。当无人机掠过抽穗的麦田,传感器捕捉到的生长曲线,正与《齐民要术》记载的"芒种忙种"形成数字化映射。